por Enrico Colombres.

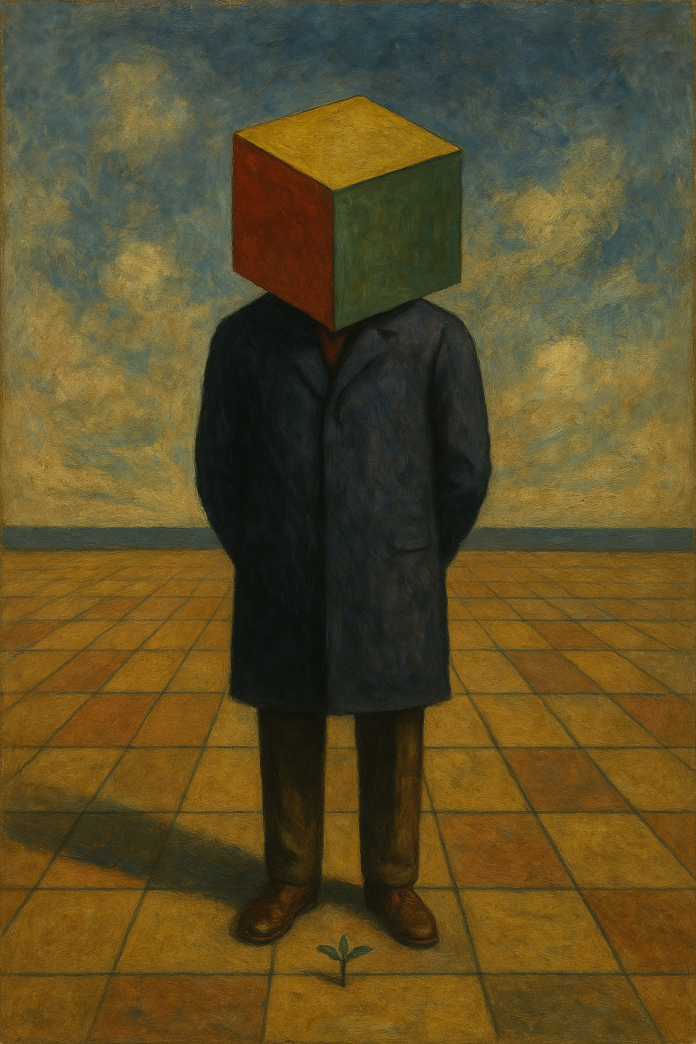

Hay males que no llegan con estrépito. Se deslizan sin ser vistos, con sutileza, infiltrándose en la vida cotidiana, disolviendo los vínculos sociales y debilitando la conciencia colectiva. El cipayismo es uno de esos males: una patología del espíritu que se instala disfrazada de modernidad, de cosmopolitismo, de apertura. Pero en su fondo, es la entrega voluntaria de lo propio a manos ajenas. Es renunciar a la posibilidad de ser desde uno mismo, para vivir desde la mirada del otro.

El término «cipayo» proviene de los soldados coloniales que, durante el dominio británico en la India, servían como tropas locales al servicio del Imperio, combatiendo muchas veces contra sus propios compatriotas. Este término, cargado de simbolismo histórico, ha trascendido su contexto original y se ha incorporado en América Latina para referirse de forma crítica a quienes adoptan posturas subordinadas a intereses foráneos, despreciando lo propio. La figura del cipayo representa así una traición sutil pero profunda, no solo a una nación, sino a una identidad colectiva. que, sin importar la bandera de su pueblo, servían al Imperio Británico. Hoy, el cipayo no lleva uniforme, pero su papel es el mismo: actúa al servicio de intereses externos, despreciando lo que le es propio. ¿Cómo llegamos a naturalizar esa postura? ¿Cuándo comenzamos a pensar que lo nuestro era sinónimo de atraso y lo extranjero sinónimo de progreso? ¿No será que nos enseñaron a admirar al dominador y a desconfiar de nuestra raíz?

El cipayismo como negación de la identidad

Desde la perspectiva de la teoría egológica del Derecho, formulada por Carlos Cossio, podemos comprender esta conducta como un fenómeno profundo. Para Cossio, el derecho no es un conjunto de normas abstractas, sino una estructura dinámica de conductas humanas en constante interferencia intersubjetiva. Es decir, el derecho se encarna en la praxis de sujetos que actúan, piensan y se relacionan.

A la luz de esta teoría, el cipayismo aparece como una desviación de esa praxis: una forma de actuar donde el sujeto deja de ser protagonista y se convierte en repetidor, en eco de otra lógica, de otra cultura, de otro interés. ¿Cómo puede construirse un orden jurídico genuino si los sujetos que lo integran niegan su propia historicidad y su lugar en el mundo? ¿Qué sentido tiene hablar de nación si el propio habitante actúa como si su pertenencia fuera un obstáculo? ¿Qué valor puede tener la ley si el sujeto que la ejecuta no se reconoce en su comunidad?

Desde la lógica jurídica trascendental —que considera las condiciones de posibilidad del obrar jurídico mismo—, el cipayismo opera como una alienación radical de la conciencia jurídica. El sujeto cipayo se autoanula como fuente de validez, transfiriendo esa función a paradigmas foráneos que no responden a su realidad vivida. Así, la praxis jurídica se convierte en una forma de obediencia disfrazada de legalidad, y la comunidad pierde su capacidad de autodeterminación, un grave error gnoseológico.

En la vida civil: la desconfianza sembrada

La enfermedad del cipayismo se expresa en lo cotidiano, en los gestos mínimos de la vida civil. Aparece cuando se dice que «en este país nada funciona» o que «si fuera como en tal otro lugar, estaríamos mejor». Se presenta como un discurso aparentemente realista, pero cargado de desprecio hacia lo propio. El ciudadano cipayo no construye ni propone: se dedica a deslegitimar lo nacional con resignación o burla, sin compromiso civil alguno.

Ese desarraigo genera una ciudadanía debilitada, que se siente ajena a sus instituciones y no cree en la posibilidad de transformación. ¿Cómo esperar compromiso social si se ha instalado la idea de que nada vale la pena? ¿Cómo formar un tejido civil fuerte si se considera que el país es irredimible por naturaleza? ¿No será esta desesperanza un producto inducido, una estrategia para desactivar la acción colectiva?

En el trabajo: la normalización de la dependencia

En el plano laboral, el cipayismo se manifiesta cuando se asume que la única forma de progresar es adoptando modelos foráneos sin cuestionarlos. Se presenta como lógico que los salarios estén deprimidos, que las condiciones laborales sean frágiles, porque «así lo dictan las dinámicas del mercado global», según repiten los voceros del statu quo económico, que las condiciones laborales sean frágiles, porque “así funciona el mundo”. Pero no es el mundo: es una visión del mundo impuesta desde los centros de poder económico.

Se desvaloriza al trabajador nacional, se lo presenta como poco competitivo, como improductivo, cuando en realidad el sistema está diseñado para favorecer estructuras de dependencia. El cipayismo nos hace creer que aceptar esa precariedad es parte de estar “conectados” al mundo. ¿Pero qué conexión es esa que nos exige despojarnos de derechos? ¿No hay acaso otra forma de vincularnos con el mundo sin entregarnos? ¿Acaso competir implica claudicar?

En la educación: aprender a olvidar

La educación debería ser el espacio donde se afirme la identidad, donde se despierte la conciencia crítica y se construya futuro desde las propias raíces. Sin embargo, el cipayismo ha logrado infiltrar también la escuela y la universidad. Se privilegian autores extranjeros sin contextualización, se minimiza el pensamiento nacional, y se transmite un mensaje sutil pero potente: ser otro es mejor que ser uno mismo.

Como decía Marco Aurelio, “el alma se tiñe del color de sus pensamientos”. Si los pensamientos que se siembran en las nuevas generaciones son ajenos, desarraigados, ¿qué alma se está formando? ¿Qué proyecto de país puede nacer de jóvenes que no conocen ni valoran su propia historia, que no se reconocen en su cultura? ¿Qué tipo de emancipación podemos esperar si la juventud aprende a olvidar quién es antes de aprender quién quiere ser?

En la economía: disfrazar la entrega como inversión

“Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende.”-Arturo Jauretche

El discurso cipayo alcanza su punto más crudo en la economía. Se impone la idea de que el capital extranjero es siempre deseable, que sin él no hay desarrollo posible. Pero detrás de esa narrativa se oculta una política de renuncia a la soberanía. Se desfinancia la industria nacional, se abandona la investigación científica, se regalan los recursos naturales bajo pretextos de eficiencia o modernización.

Empresas extranjeras dictan las condiciones, mientras el Estado mira desde la tribuna. ¿Dónde queda el proyecto de país? ¿Cómo puede haber desarrollo sustentable si la economía está estructurada en función de intereses que no son propios? ¿Acaso la inversión vale más que la dignidad de decidir nuestro destino productivo? ¿Quién se enriquece cuando nuestros recursos se van y nuestras industrias cierran?

En la cultura: la identidad como estorbo

La cultura es el reflejo más claro de esta enfermedad. En la música, el cine, el lenguaje cotidiano, la moda, se repiten modelos que vienen de afuera, muchas veces sin adaptación ni reflexión. Se produce una homogeneización que borra las diferencias, que convierte la diversidad en estorbo.

El joven cipayo no se reconoce en su tierra: su imaginario está colonizado por símbolos ajenos. No conoce la obra de sus artistas, desprecia su acento, cree que todo lo valioso está más allá del mar. Como diría Carlos Astrada, sin una filosofía que surja del ser latinoamericano, la cultura se convierte en imitación servil, y no en creación auténtica.

¿Es posible hablar de libertad si el deseo está condicionado por patrones ajenos? ¿Qué clase de diversidad puede existir si todos los contenidos culturales responden a la misma matriz dominante? ¿Cuánto de nuestra identidad estamos dispuestos a sacrificar a cambio de una falsa pertenencia global?

Un llamado a recuperar la praxis consciente

La teoría egológica nos recuerda que el derecho, como la vida, se hace desde el obrar humano. No hay estructuras abstractas que nos salven si no hay sujetos que asuman su protagonismo. El cipayismo, entonces, no se combate con discursos grandilocuentes, sino con una práctica concreta de reafirmación nacional en cada ámbito.

Como decía Marco Aurelio: «Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja». Esta reflexión, tomada de su visión estoica de la vida, nos invita a pensar en el papel del individuo dentro del colectivo. Aplicado a la educación y a la identidad nacional, nos lleva a cuestionar: ¿cómo puede un individuo desarrollarse plenamente si se lo despoja de sus raíces, si se lo educa en función de modelos que no responden a su realidad ni a su cultura? ¿Puede una juventud que crece mirando hacia afuera encontrar sentido en un proyecto de país que le resulta ajeno? que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja». Y lo que no es bueno para la nación, no puede serlo para sus ciudadanos. Si seguimos adoptando lógicas externas sin críticas, si seguimos despreciando lo propio como norma, el vacío será irremediable.

La pregunta está abierta: ¿seremos capaces de asumir la responsabilidad de ser? Debemos decidir si queremos seguir transitando como meros espectadores de nuestra historia, o si daremos el paso hacia una construcción consciente de nuestra identidad y destino. El tiempo de la duda se agota: el llamado es ahora. ¿Tendremos el valor de dejar de imitar y comenzar a crear? ¿Nos animaremos a educar, producir, pensar y vivir desde nosotros mismos, o seguiremos celebrando nuestra propia invisibilidad?

El primer paso es identificar al cipayo que habita en nuestros gestos, en nuestras decisiones, en nuestras omisiones. Solo así podremos, desde la conciencia, construir un proyecto nacional digno, auténtico y libre. ¿Qué estamos esperando para empezar?