por Enrico Colombres.

Un esnob es una persona que imita a los que considera distinguidos, con el fin de aparentar ser igual a ellos, se usa para describir a alguien que se cree superior que sus iguales, el término se empezó a usar en Inglaterra en los años 1820, una teoría sobre el origen de la palabra es que proviene de la contracción de la locución latina sine nobilitate (sin nobleza)

En el convulsionado terreno de las discusiones ideológicas actuales, ciertos términos resurgen con insistente frecuencia. Uno de ellos es «chauvinismo”, es la creencia en la superioridad o dominio del propio grupo o pueblo, que se percibe como fuerte y virtuoso, mientras que otros son considerados débiles, indignos o inferiores.

Esta terminología que se ha vuelto la herramienta predilecta para deslegitimar cualquier intento de nacionalismo popular. Este uso indiscriminado del término encubre, en muchos casos, una ideología de clase que desconoce —y más aún, desprecia— las condiciones reales de vida de las grandes mayorías. Por eso, este texto no es solo una defensa del nacionalismo como acto social, sino una crítica directa al esnobismo que se disfraza de cosmopolitismo mientras protege sus privilegios.

El equívoco del chauvinismo: cuando nombrar confunde más de lo que aclara

Aquel que acusa de chauvinista al nacionalista popular parte de una premisa errónea: creer que toda defensa de lo propio es, en esencia, una negación de lo ajeno. Esta lógica binaria —si no abrazás lo global, sos cerrado; si hablás de patria, sos autoritario— reduce el debate a caricaturas. Pero el nacionalismo no es una exaltación fanática del país, ni mucho menos una declaración de superioridad racial, cultural o económica. En su versión más genuina, el nacionalismo es un gesto de arraigo, de comunidad, de empatía. Es amar a tu tierra sin necesidad de odiar la de otros.

Quien habla de chauvinismo sin haber sentido hambre, sin haber visto el desarraigo en los ojos del otro, sin haber caminado barrios donde la patria no es una bandera sino un plato de comida compartido, no hace análisis: emite juicios de valor desde la comodidad de su burbuja. Y cuando no podés sentir en carne propia la salivación ácida que baja por la garganta en el estómago vacío, difícilmente entiendas qué significa aferrarse a la identidad como refugio ante el desprecio estructural.

Nacionalismo y pertenencia: el abrazo, no la trinchera

El nacionalismo que defendemos no se proclama desde balcones ni se impone con decretos. Nace en la escuela pública, en los hospitales populares, en el mate compartido en la obra o en la cocina de una familia que hace rendir lo poco que tiene. Es el nombre que le damos a eso que nos une cuando todo lo demás nos separa: la historia común, el lenguaje, los valores, el dolor.

Decir “nación” no es una declaración de guerra. Es una forma de decir “nosotros”. Es asumir que no hay libertad individual sin justicia colectiva. Y que no se puede amar al prójimo sin una forma concreta de amor a la tierra que nos permite reconocernos en los otros.

¿Es posible hablar de soberanía sin reconocer primero las desigualdades que fragmentan a nuestra comunidad? ¿Qué formas de nacionalismo surgen cuando la patria es la única pertenencia que queda? ¿Cómo se expresa el amor a la nación cuando se lo tilda de atraso o ignorancia?

Un ejemplo concreto de este nacionalismo integrador se vivió durante la final del Mundial de Fútbol de 2022. En ese instante de gloria, el millonario que viajó a Qatar y el obrero que vio el partido en un televisor prestado en una plaza se fundieron en un mismo abrazo. Las lágrimas, los cantos, el orgullo colectivo trascendieron toda frontera de clase. Ese nacionalismo, que se expresa en un gol, en una camiseta, en una bandera, ¿es también sospechoso? ¿O es la prueba de que el amor a la patria puede ser una experiencia compartida, sin exclusiones? ¿Acaso no hay también una forma de rivalidad simbólica —como la deportiva— que une en vez de dividir?

Ideología y ocultamiento: una lectura desde Carlos Cossio

Carlos Cossio, en su texto Las ideologías, advierte que el mayor riesgo de una ideología no es su falsedad, sino su capacidad de ocultamiento. Una ideología, dice, no necesariamente carece de ontología, pero sí puede construirse sobre un vacío ontológico que la habilita a enmascarar sus intereses de clase. Aquellos que hoy utilizan la noción de chauvinismo para desacreditar el nacionalismo popular, en muchos casos participan de ese mecanismo de ocultamiento: desvían la atención del problema estructural —la desigualdad, la desposesión, el colonialismo financiero— y la colocan en la superficie del lenguaje, en la forma, en la estética.

Llaman “chauvinismo” al reclamo de soberanía, al cuestionamiento de los privilegios del mercado, al rechazo a la extranjerización de los recursos. Y así, lo que es resistencia aparece como intolerancia; lo que es defensa aparece como cerrazón.

Cossio sostiene que la ideología, cuando no tematiza los intereses que la promueven, actúa como defensa encubierta del grupo dominante. No es casual, entonces, que la palabra chauvinismo provenga históricamente de un entorno que jamás fue marginal ni oprimido. Es una crítica construida desde arriba hacia abajo, que intenta domesticar el malestar social para mantener el statu quo.

Nacionalismo o esnobismo: ¿quién señala y desde dónde?

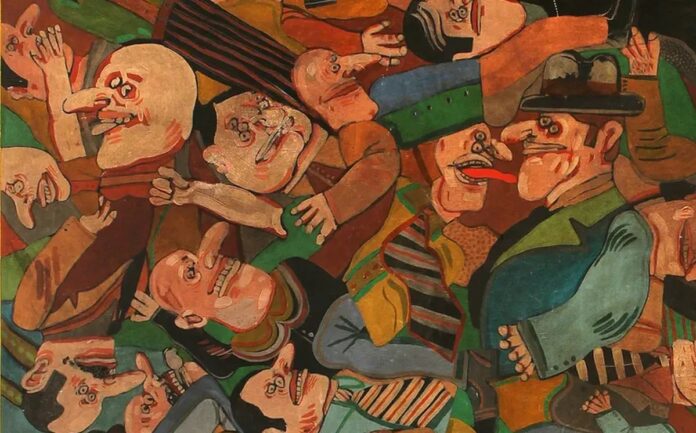

El snob es, en definitiva, el primo hermano del cipayo. Ambos miran con desdén todo lo que les recuerda a su propio país, pero mientras uno lo hace desde el lenguaje afectado y los modales cultivados, el otro lo hace desde la obediencia ciega al poder extranjero. Los dos desconfían del nosotros, del pueblo, de la patria como concepto vivo. Esta hermandad ideológica no se pronuncia, pero actúa: naturaliza la entrega, ridiculiza lo propio y se incomoda ante cualquier expresión genuina de identidad nacional, y como sugiere el primer párrafo de esta columna, el snob y el cipayo carecen totalmente de nobleza alguna.

El snob ilustrado —esa figura que gusta de citar autores europeos en inglés, por lo general rechaza cualquier símbolo patrio y se incomoda si alguien dice “villa”— suele escandalizarse ante cualquier manifestación de afecto colectivo por la nación. Para él, el nacionalismo es el síntoma de una sociedad inculta. Lo que no ve (o no quiere ver) es que muchas veces ese amor por la patria no es un capricho, sino una forma de lucha simbólica contra la exclusión.

El nacionalista popular no quiere levantar muros, quiere dejar de ser ignorado. No desprecia lo extranjero, pero exige que lo propio no sea siempre lo descartable.

¿Es el cosmopolitismo una forma de apertura o una negación de lo que somos? ¿Cuántas veces el desprecio al nacionalismo esconde, en realidad, desprecio al pobre? ¿Quién decide qué amor es legítimo y cuál es peligroso?

Al snob, entonces, le devolvemos su gesto: si tanto le cuesta entender que el nacionalismo puede ser afecto y no violencia, que puede ser comunidad y no xenofobia, le proponemos que lo piense en sus propios términos. No se trata de ser chauvinistas, sino de no ser snobs. No se trata de imponerse sobre otros, sino de dejar de ser subordinados permanentes.

La Teoría Egológica como base del nosotros

Desde la Teoría Egológica del Derecho, Carlos Cossio nos recuerda que el Derecho es acción humana, es praxis intersubjetiva, es relación vivida. No hay Derecho sin sujeto, y no hay sujeto sin mundo. El sujeto jurídico es un ser situado, afectado por las condiciones materiales, simbólicas y afectivas de su contexto.

En ese marco, el Estado —y la idea de Nación— no son abstracciones sino expresiones de esa vida en común. El Derecho no puede desentenderse de las formas colectivas de identidad porque ellas constituyen el suelo sobre el cual se construye el nosotros jurídico.

El nacionalismo, lejos de ser una ideología excluyente, puede ser entendido como la base ontológica de la comunidad política. No como dogma, sino como reconocimiento de que somos con otros, en un tiempo y un lugar determinado.

¿Puede haber justicia sin identidad? ¿Qué lugar tiene la nación en una teoría jurídica que parte de la praxis concreta del sujeto? ¿No será que el desprecio a lo nacional también es una forma de negar al otro como sujeto de Derecho?

Negar eso en nombre de una supuesta racionalidad cosmopolita es caer, como advertía Cossio, en una forma de ideología que niega su propio punto de partida. No hay universalismo que valga si niega el derecho a lo particular. Y no hay empatía posible si no se reconoce primero el dolor del otro.

La patria como acto de amor

Reivindicar el nacionalismo popular no es negar la apertura al mundo. Es exigir reciprocidad. Es decir que no todo puede estar a la venta, que no todo puede medirse en dólares, que la economía si bien es un aspecto muy importante no abarca todo en la sociología, que no todo lo valioso es importado. Es un gesto de dignidad frente a un orden global que jerarquiza vidas, saberes y culturas.

Y frente a quienes acusan de chauvinistas a quienes aman a su país, sólo cabe recordar que muchas veces el desprecio por el nacionalismo es la forma más elegante del desprecio por los pobres. Es fácil hablar de integración global desde un loft en barrio norte o yerba buena (Tucumán, Argentina), pero es más fácil entender la identidad cuando siendo pobre la patria es lo único que te queda.

Y si los snobs y los cipayos tanto aman lo extranjero —a veces más de lo que comprenden lo propio—, bien podrían quedarse a construir una nación mejor, en nuestro país, por cierto, su país, con aquello que valoran de afuera, ya que allí los tratan como propios. Porque si son tan brillantes, tan ilustrados, tan formados, ¿por qué irse? ¡Que no se vayan! Que se queden.

Que pongan su inteligencia, su sensibilidad, sus lecturas técnicas generales o de Derrida y Zizek, su amor por Europa y países del norte, su conocimiento de idiomas, al servicio de una Argentina más justa y democrática. Porque la fuga de cerebros también es una forma de rendición. ¡Y porque, como diría Fidel Castro —aunque a muchos les moleste—, a diferencia de otros, nosotros los nacionalistas les decimos que sí los queremos!, sí los necesitamos! Pero los necesitamos aquí. No como turistas intelectuales, no como jueces implacables del pueblo, sino como compatriotas.

Porque antes que cualquier otra cosa, somos argentinos. Y lo que está en juego no es un debate académico, sino la posibilidad real de construir comunidad, dignidad, pertenencia.

Entonces, no es chauvinismo. Es hambre de justicia. Es sed de comunidad. Es dolor convertido en palabra. Es amor a la patria como acto de amor al prójimo. Y si ese amor incomoda a los que nunca pasaron hambre o si la pasaron, que al menos tengan la decencia de… al nacionalismo no llamarlo odio.

Refutación a un ensayo de desprecio e ignorancia: el mito del chauvinismo como patología económica

Recientemente ha circulado un texto en esta publicación, algo parecido a un trabajo practico escolar que busco instalar la idea de que el nacionalismo es, en esencia, una fuerza destructiva. A partir de una serie de comparaciones históricas descontextualizadas y lugares comunes revestidos de tecnicismo, el autor argumenta que Argentina padece una forma de “chauvinismo infantil” que la ha llevado al colapso económico. ¡Frente a esta afirmación reduccionista, es necesario responder con argumentos y, sobre todo, con comprensión profunda de los procesos sociales extranjeros, no nacionales! que dicho autor y texto ignoran al parecer.

El planteo comienza con un malentendido fundacional: confundir nacionalismo popular con nacionalismo expansionista, comunitarismo con xenofobia, y política económica soberana con improvisación. El autor cita a Nicolás Chauvin como arquetipo del nacionalismo ciego, sin considerar que esa caricatura napoleónica no puede extrapolarse a los pueblos que han levantado su voz para defender su derecho a existir sin depender de potencias extranjeras.

¿Qué nos dicen realmente los ejemplos históricos?

Citar a Alemania del Kaiser, la URSS o Japón imperial como prueba del “fracaso del nacionalismo” es tan simplista como irresponsable. No fueron las banderas ni los cantos patrióticos lo que provocó la debacle, sino modelos políticos autoritarios, elites desconectadas de sus pueblos, y en muchos casos, un nacionalismo estatalista impuesto verticalmente. Nada más lejano del nacionalismo horizontal y participativo que caracteriza a los movimientos populares en América Latina, con algunas excepciones claramente.

La historia también ofrece otros ejemplos. ¿Qué fue el New Deal estadounidense, sino un proyecto de recuperación nacional con fuerte presencia estatal? ¿Y el modelo desarrollista de Corea del Sur? ¿O el movimiento anticolonialista de la India, liderado por Gandhi, que fue profundamente nacionalista sin caer en el odio? El nacionalismo no es el problema. El problema es el tipo de nacionalismo, su orientación, sus fines, su relación con la justicia social.

¿Qué se esconde detrás del desprecio a la palabra “soberanía”?

El autor del texto rechaza el concepto de soberanía porque lo considera “disfraz” de políticas ineficientes. Pero lo que en realidad se ataca es la posibilidad de pensar un modelo que escape al libreto impuesto por los organismos financieros internacionales. Lo que molesta no es el supuesto “relato”, sino la resistencia a que la economía se maneje como un Excel de consultora.

¿Acaso no es legítimo preguntarse quién se beneficia con la fuga de capitales? ¿No es racional querer proteger la industria local frente a mercados asimétricos? ¿No es técnicamente responsable buscar un modelo de desarrollo que incluya a las mayorías, y no solo a quienes saben operar en la city financiera?

El culto al saber técnico como dogma excluyente

Otro punto central de la crítica es la “ignorancia económica” del nacionalismo. Pero este argumento parte de una fe ciega en una supuesta tecnocracia apolítica, que desconoce las condiciones reales del país. Gobernar no es administrar una empresa; es asumir una realidad compleja, atravesada por tensiones sociales, culturales, históricas.

Cuando se desprecia lo popular por “irracional”, lo que se está diciendo en realidad es que la democracia molesta. Que preferirían una sociedad dirigida por expertos que no rinden cuentas ante nadie, porque creen tener la verdad objetiva. Pero como enseñó Carlos Cossio, el Derecho y la política no son normas abstractas, sino praxis situada. Y quien gobierna sin entender la praxis del pueblo, termina imponiendo violencia desde arriba.

Argentina no se cae por cantar el himno: se cae por traición, por deuda y por privilegios

La crítica al “cántico sin infraestructura” es profundamente ofensiva para quienes, desde abajo, sostienen este país con trabajo precario, creatividad cotidiana y esperanza. No, la patria no se destruye por cantar el himno, ni canticos partidarios, el “sí se puede” ni el “viva la libertad carajo” ni el “con la patria se educa” destruyen nada. Se destruye cuando quienes pueden aportar se fugan, cuando los recursos se exportan sin control a aranceles bajisimos, cuando la deuda externa condiciona cada decisión soberana.

¡El verdadero amor a la patria es complejo, no ingenuo! ¡Pero cínico jamás!

Sí, hay errores. Hay políticas mal diseñadas, hay improvisación, hay relatos que se agotan. Pero también hay convicciones, hay pueblo, hay memoria, hay justicia. Hay una historia de lucha, una esperanza compartida, una dignidad que no se mide con planillas de cálculo.

El nacionalismo popular no es el opio de los pueblos: es la voz de quienes han sido históricamente silenciados. Y esa voz, aunque a veces desordenada, aunque a veces torpe, es infinitamente más valiosa que el silencio cómodo de quienes todo lo analizan, pero nada sienten.

Por eso, insisto: no es chauvinismo. Es empatía. Es justicia. Es identidad. Es política en su mejor versión: como acto de amor.

Y si ese amor incomoda, entonces tal vez la incomodidad sea el primer paso hacia una conversación más honesta.