por Ingrid Lausberg.

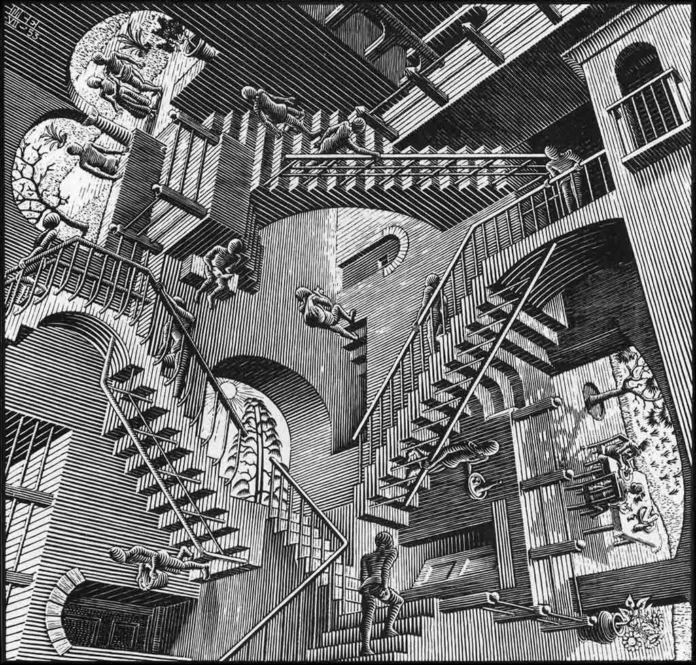

«Litigar es entrar a un laberinto con la esperanza de que el Minotauro se canse antes que uno.»

La frase tiene algo de sentencia griega y algo de resignación contemporánea. Quien la dice no habla desde el código ni desde la academia: habla desde la experiencia. Desde adentro del sistema judicial. Porque el litigio, para quien lo atraviesa, no es solo un expediente; es tiempo suspendido, emociones cruzadas, recursos que se agotan.

El derecho de acceso a la justicia es uno de esos principios que todos aceptan sin discusión. Es como la igualdad o la libertad: una idea noble que parece estar siempre ahí, pero que pocas veces se detiene a ver si realmente se cumple. Está en la Constitución, está en los tratados internacionales, está en los discursos de apertura del año judicial. Pero en la práctica, ¿es un derecho o es una ficción cuidadosamente administrada?

Argentina ha sido pionera en algunos avances normativos. La mediación, por ejemplo, se incorporó como instancia previa obligatoria en muchos fueros, buscando reducir la carga de los tribunales y fomentar la resolución pacífica de los conflictos. Existen también tribunales arbitrales en materia laboral, en consumo, en cuestiones vecinales. La figura del “amigable componedor” —aunque antigua— fue revitalizada en algunas jurisdicciones. Y hay experiencias innovadoras, como los juicios simulados en la Corte Suprema para alumnos secundarios, donde chicos de 16 años hacen de jueces, fiscales, imputados y testigos en una audiencia oral.

Todo eso importa. Pero no alcanza. Porque detrás del diseño institucional hay una cultura. Y nuestra cultura está entrenada para resolver los conflictos a los gritos, con abogados, o con miedo. No hay término medio. Lo jurídico aparece solo cuando todo lo demás falló, y eso hace que llegue tarde, mal y con olor a pólvora.

La judicialización de la vida social no es progreso: es síntoma.

La expansión de derechos, en vez de fortalecer el diálogo social, generó en muchos casos una delegación automática en el aparato judicial. Hoy discutimos todo en los tribunales: desde los medicamentos que faltan en una obra social, hasta si un docente puede tomarse una licencia por salud mental. Es el Poder Judicial el que termina decidiendo lo que otros poderes no resuelven, y lo que la sociedad no sabe cómo tramitar.

Esto no sólo genera un colapso en la administración de justicia: produce una distorsión en la relación que tenemos con el derecho. Lo convertimos en amenaza o en escudo, pero casi nunca en herramienta de construcción común.

La clave está en la educación. Pero no sólo en la educación formal.

En los colegios, salvo raras excepciones, no se enseña a reconocer los derechos propios ni a entender las funciones básicas del Estado. No sabemos qué puede hacer un juez, cómo presentar una queja, cuándo es legal una multa, cómo se tramita una denuncia. Crecemos ignorando el sistema que nos rige. Y esa ignorancia no es inocente: es funcional a un modelo de justicia cerrada, lejana, inaccesible.

Incorporar contenidos de “cultura jurídica ciudadana” en la secundaria no es una extravagancia progresista: es una necesidad democrática. Enseñar desde temprano cómo opera la ley, qué obligaciones implica la convivencia, cómo se resuelven los conflictos sin necesidad de guerra. La educación en derecho no debería ser una prerrogativa de las facultades: debería ser una alfabetización básica.

Pero además del saber, falta algo que la norma no enseña: educación emocional.

Litigar no solo es costoso en términos económicos, lo es también en términos afectivos. El proceso es lento, impredecible, muchas veces frustrante. La duración del juicio, la incertidumbre del fallo, la sensación de no tener el control, generan ansiedad y agotamiento. Y eso tiene consecuencias: muchas personas desisten, otras se enferman en el camino, y algunas terminan más dañadas por el proceso que por el conflicto original.

Desde hace algunos años, en distintas partes del mundo, surgieron experiencias que intentan abordar este costado invisible del derecho. El mindfulness jurídico, por ejemplo, no es una moda new age sino una práctica que propone herramientas de autocuidado para quienes ejercen la abogacía, y también para quienes atraviesan un proceso judicial. Pensar al derecho desde el cuerpo, desde la percepción, desde la empatía.

Sumado a eso, aparecen con más fuerza modelos de justicia restaurativa: prácticas que no buscan castigar, sino sanar. Que no se centran en el delito, sino en el daño. Que no tienen como objetivo ganar, sino reparar. Y que, en muchos casos, logran lo que el expediente no puede: cerrar una herida.

¿Cuál es el rol del abogado en esta transformación?

Ya no alcanza con saber litigar. Hoy se necesita una nueva ética profesional. El abogado no puede seguir siendo el actor principal de la confrontación. Tiene que convertirse en mediador, orientador, educador jurídico, y —por qué no— en facilitador emocional. Su rol, lejos de agotarse en el expediente, debería ampliarse hacia la construcción social del conflicto.

Los estudios jurídicos podrían empezar a pensarse como espacios de acompañamiento integral. No sólo para redactar escritos, sino para ayudar a pensar soluciones. Para conectar con otros profesionales: psicólogos, trabajadores sociales, mediadores. Para que el derecho no sea una torre de marfil, sino una casa con puertas abiertas.

La justicia como construcción social

La pregunta no es solo qué puede hacer el Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia. La pregunta es qué podemos hacer como sociedad. Desde cada barrio, cada escuela, cada comuna. Desde los municipios, desde los clubes, desde los medios. La justicia no debe ser el último recurso cuando todo falla. Debe ser una forma de estar en el mundo, un modo de relacionarnos, un pacto de convivencia.

Y para eso, hay que desarmar la ficción. Porque no hay derecho si no hay confianza. No hay justicia si sólo es para algunos. No hay acceso si todo el proceso es un laberinto.

Seguimos caminando. Algunos con brújula, otros con fe, otros con abogados. Pero todos, en algún punto, esperando que el Minotauro se canse antes que nosotros.