por Enrico Colombres.

Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ludwig Wittgenstein

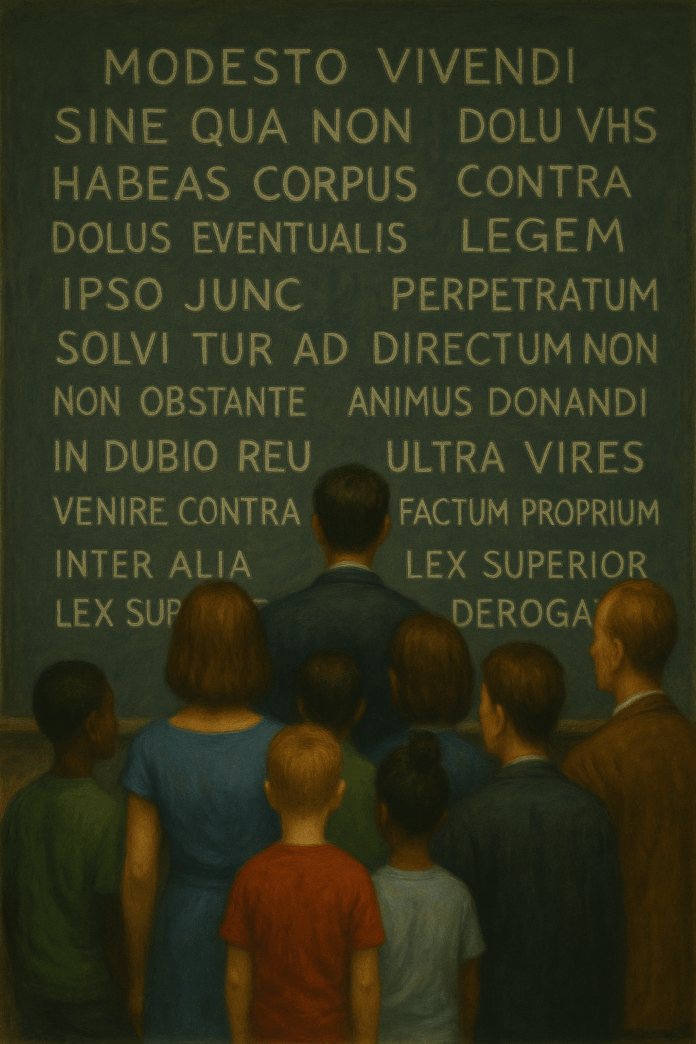

Existe una dimensión silenciosa, pero poderosa, de la exclusión jurídica: el lenguaje. El Derecho, como institución central de la vida en comunidad, muchas veces se expresa en una lengua que no pertenece al pueblo que dice proteger. Latinismos, tecnicismos, fórmulas arcaicas: el vocabulario jurídico se presenta como un código cerrado, más útil para conservar una casta profesional que para garantizar el acceso al conocimiento.

¿Quién entiende realmente una notificación judicial? ¿Cómo puede ser que una ley que se presume conocida por todos esté escrita en un idioma que casi nadie domina?

Los abogados, formados en universidades que glorifican la tradición, se entrenan en un lenguaje más cercano al oráculo que al ciudadano. El latín sobrevive como símbolo de estatus. Pero el Derecho, como praxis humana, no puede divorciarse del lenguaje vivo de la comunidad. Como enseñaba Couture, “el Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando”. Pensar jurídicamente también implica pensar cómo se comunica.

¿No deberíamos preguntarnos por qué las leyes y fallos están redactados con fórmulas que impiden su comprensión? Hablar claro no rebaja el Derecho: lo vuelve más democrático.

Si la ley se presume conocida, ¿por qué no se enseña desde la escuela primaria? ¿Por qué se posterga hasta el tramo final del secundario, y como materia optativa, lo que debería ser el corazón de una formación democrática?

En un país donde, según UNICEF, el 80% de los abusos a menores se comete en entornos familiares, no educar desde edad temprana sobre derechos, privacidad corporal y límites no es un olvido: es una omisión culposa. Según el Ministerio de Justicia argentino, más del 70% de los casos de violencia infantil no se denuncian por desconocimiento o miedo. ¿No debería ser una prioridad nacional enseñar a reconocer y ejercer los derechos?

No enseñar Derecho es condenar a la vulnerabilidad. Muchos adolescentes no saben qué es el consentimiento, qué significa una denuncia, o cuáles son los límites del Estado. La educación jurídica no debería ser una especialización: debería ser una lengua común.

La arquitectura del sistema judicial también excluye. Juzgados con expedientes que duermen décadas, oficinas que se niegan a digitalizarse, procedimientos que desalientan a quien reclama. La justicia tarda, pero también confunde. Y en esa confusión, muchos desisten.

¿Quién accede a la justicia? ¿Quién puede pagar un abogado? ¿Quién entiende un fallo? ¿Quién logra, en tiempos razonables, que su reclamo sea oído? La mayoría de los ciudadanos no. Según la Defensoría Pública de la Nación, solo uno de cada cinco ciudadanos vulnerables que necesitan asistencia jurídica gratuita accede efectivamente a un defensor.

El sistema premia al que sabe, al que puede pagar, al que tiene tiempo, al que conoce a alguien. El Derecho deja de ser un principio de igualdad para convertirse en una trampa desigual.

¿Y nosotros, los abogados, qué rol jugamos? ¿Somos facilitadores o parte del muro?

La escuela también reproduce este modelo. ¿Por qué no se enseña a redactar un contrato, entender una boleta de sueldo, interpretar una ley laboral? La educación formal muchas veces forma súbditos, no ciudadanos. Repite contenidos, pero no enseña a ejercer la libertad.

Educar en el conocimiento de los límites propios y ajenos desde la infancia empodera y previene violencias. Enseñar Derecho es enseñar respeto por uno mismo y por los demás. Como decía Carlos Cossio desde su teoría egológica, el Derecho regula conductas intersubjetivas. Sin comprender esas conductas, el Derecho se vuelve formalismo vacío.

La ignorancia jurídica no es inocente: es funcional a un orden donde pocos deciden por muchos.

Si el Derecho no puede ser entendido, no es Derecho: es castigo. Y si la educación no empodera, no educa: adoctrina.

La lucha no es solo por un sistema más transparente. Es por un sistema comprensible. Por una ciudadanía que sepa qué puede, qué debe, qué no puede tolerar. No se trata de que todos sean abogados, sino de que nadie sea completamente ajeno a la ley.

Entonces sí, los abogados somos necesarios. Pero no por saber más, sino por saber traducir. No para defender privilegios, sino para convertir la ley en lo que prometió ser: un bien común, un saber compartido, un límite que protege y no que castiga.

El lenguaje oscuro del Derecho no es casualidad: es una herida abierta. Cada palabra incomprensible, cada fallo redactado como un acertijo, es una bofetada al ideal de igualdad. Un sistema que no enseña el Derecho desde la cuna educa en la sumisión.

Enseñar Derecho no es instruir en tecnicismos: es sembrar dignidad. Cada tecnicismo innecesario, cada proceso diseñado para expertos, construye una sociedad de ovejas serviles. Serviles al poder económico, político, judicial. Serviles al status quo que prefiere un pueblo confundido antes que consciente.

No se trata solo de Derecho.

Se trata de quién puede hablar.

Y de quién entiende lo que se dice.

Porque mientras algunos heredan el latín,

otros apenas si alcanzan a leer su propia condena.