por Facundo Vergara.

¿Quién no fue víctima alguna vez de la burocracia estatal al momento de tener que realizar un “simple” trámite? Seguramente también tuvimos experiencias similares cuando intentamos reclamar por un servicio o producto ante una empresa comercial que, pretendiendo eficiencia, automatizó su proceso de atención al público mediante sistemas digitales.

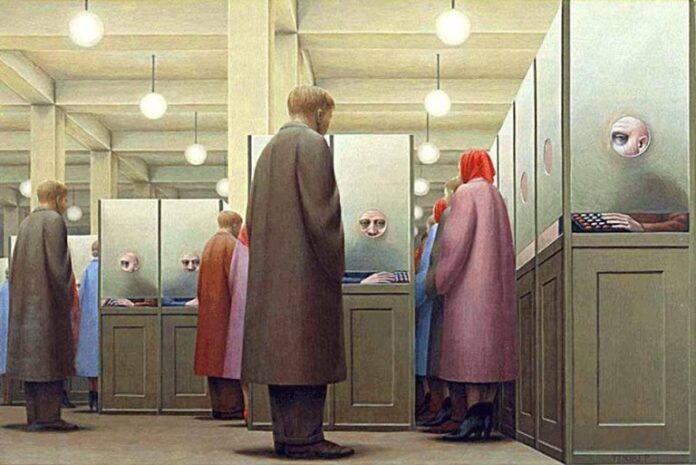

En el imaginario popular, el poder suele ser asociado con figuras políticas, fuerzas de seguridad, jueces y también con líderes empresariales. Sin embargo, existe una forma más insidiosa y cotidiana de poder que atraviesa nuestras vidas y nos ocasiona frustración, sensación de abandono, desgaste, y muchas veces ira. Estamos hablando aquí de un poder que no ve, que no escucha, o que responde con silencio o con máquinas.

La filósofa francesa Simone Weil, en su ensayo La Ilíada o el poema de la fuerza, advertía que el poder, cuando se convierte en fuerza, ciega a quien lo ejerce y deshumaniza a quien lo sufre. Y esto no ocurre solo en la guerra o en la arena política, sino que ocurre todos los días en una oficina pública, en un call center, en una app que no tiene opción para hablar con alguien real. Así, cuando el poder produce ceguera y se desentiende del otro, convierte al ser humano en cosa.

Esa es la lógica que encontramos hoy cotidianamente, no ya en campos de batalla, sino en lugares mucho más próximos, como una oficina pública o una empresa de servicios que nunca responde un reclamo dado que un chatbot nos pasea por menús automáticos sin soluciones posibles. La violencia ya no necesita demostración de fuerza, basta con la indiferencia sistematizada mediante procesos diseñados para administrar personas como si fuéramos objetos.

Este tipo de situaciones no son anecdóticas. Se repiten con distintos matices en casi todos los aspectos de nuestras vidas, en el Estado y en las empresas también. Lo observamos y padecemos tanto en la atención presencial como en la digital. El factor común en esta dinámica es el desentendimiento. Lo común es que nadie se haga cargo.

Weil entendía esta lógica como una consecuencia directa del poder despersonalizado. El que tiene poder —sea un burócrata, un ejecutivo, un sistema automatizado— rara vez ve al otro como un igual. No por crueldad, sino porque la estructura misma lo lleva a no mirar. Cuando el procedimiento es más importante que la persona, cuando el cliente se convierte en un número de ticket, ya no hay diálogo posible; y así se fortalece el abismo burocrático que anula al otro.

Esta ceguera del poder no se limita a las grandes instituciones, también se reproduce en cada uno de nosotros cuando ocupamos lugares de control o administración. Podemos verlo cuando un docente no escucha a un estudiante, cuando un médico minimiza una preocupación, cuando un empleado público trata al usuario como un estorbo. Todos, en mayor o menor medida, podemos contraer en algún momento esa ceguera que Weil observó, aquella que despoja al otro de su condición de sujeto.

Lo preocupante es que la violencia ejercida por la ceguera del poder no es percibida como tal. Aquí no hay un culpable claro y está normalizada; la vivimos como un fastidio más del día a día, como una traba más, como parte del precio de vivir en la sociedad actual.

El desamparo del ciudadano

La ceguera del poder produce efectos profundos en la sociedad: erosiona la confianza, genera frustraciones y produce una sensación constante de desamparo institucional cuando ni el Estado ni las empresas dan respuestas. Este fenómeno se vuelve aún más alarmante cuando afecta a quienes más necesitan de un Estado presente: jubilados, personas con discapacidad, familias sin recursos. Para muchos, un trámite no resuelto no es una molestia menor, es la diferencia entre acceder a un medicamento o no, entre tener un ingreso o caer en la miseria. En estos casos, la indiferencia administrativa se convierte en una forma de exclusión, una violencia estructural que persiste bajo la forma del “proceso administrativo”.

Una manera de contrarrestar y de manifestarse contra la ceguera del poder es poner en práctica la atención. Simone Weil proponía este gesto como antídoto para tal lógica considerando la atención no en el sentido funcional de «prestar atención», sino como una actitud ética y política. Atender es ver al otro en su necesidad concreta más allá del reglamento, del protocolo o del formulario. Es abrir un espacio donde todo parece despersonalizado.

Frente a la violencia estatal o empresarial que se disfraza de procedimiento, el ciudadano común se encuentra cada vez más desprotegido. No porque falten leyes, sino porque falta mirada, falta atención. Y sin mirada, sin atención, no hay justicia.

Necesitamos, si, reformas institucionales, pero también necesitamos concientizarnos en construir un cambio en la lógica del trato cotidiano. La democracia no se agota en el voto ni en el marco legal, también se juega en la calidad del vínculo entre las instituciones y las personas; y cuando ese vínculo se rompe, cuando el ciudadano se siente ignorado, descartable o tratado como una molestia, se rompe la idea de comunidad.

Reparar esta fractura que vivenciamos cotidianamente requiere acciones concretas por parte de toda la sociedad, cualquiera sea el rol que nos toque atravesar en ella. Requiere empatía y disposición. Requiere dejar de priorizar el protocolo por ante la persona. Requiere que nosotros, como ciudadanos, dejemos de aceptar esa deshumanización como algo inevitable y nos resistamos ante la ceguera del poder.

Excelente mirada Facundo! Y muy buena la propuesta de antídotodo a este problema que ofrece Weil!

Excelente enfoque Facundo, pertinente y oportuno en el contexto que transitamos.