Por Fabricio Falcucci.

Habitar la palabra en la era de la grieta discursiva.

El lenguaje constituye el horizonte indisociable de la existencia humana. Mucho más que un instrumento para la comunicación, es la trama desde la cual comprendemos el mundo, nos relacionamos con los otros y construimos sentido. Habitar una lengua es, por lo tanto, habitar una realidad. Sin embargo, esta centralidad fundante no la exime de un riesgo inherente: el de la erosión, el vaciamiento y la repetición automatizada que la convierte en mero ruido.

Martin Heidegger, en su obra Ser y tiempo (1927), analizó esta paradoja con profundidad. Para el filósofo alemán, la cotidianidad está mayoritariamente signada por la inautenticidad. Nos encontramos arrojados a un mundo donde las decisiones y, crucialmente, las palabras no nos pertenecen plenamente. Vivimos bajo el imperio del “uno” (das Man), una instancia impersonal que dicta normas de conducta y pensamiento. “Uno” opina, “uno” dice, “uno” piensa.

En este régimen, el lenguaje se degrada en lo que Heidegger denomina Gerede: la charla o habladuría. Se trata de fórmulas preconcebidas, consignas que nadie examina y que todos repiten. Es el reino de la palabra hueca, donde se habla constantemente para no decir nada sustancial; se opina sobre todo, pero sin una apropiación genuina de lo enunciado. El filósofo no aboga por un silencio místico, sino que nos alerta: en la superficialidad del “se dice” perdemos la posibilidad de una existencia auténtica, confundiendo el murmullo ambiental con el sentido verdadero.

Frente a este diagnóstico, la palabra conserva una potencia transformadora latente. Donde se pronuncia con autenticidad, puede operar como un acontecimiento que abre mundos. Esta dimensión resurge con fuerza elocuente en los pliegues de la cultura popular, como en la lírica de la banda argentina Callejeros.

En su canción Creo (2003) se afirma: “con una palabra puedo decir mil cosas”. Frente al vacío que Heidegger denuncia, irrumpe aquí la densidad significante. La palabra se presenta como un cristal que refracta afectos, memorias y revelaciones. Lo crucial es que no se trata de dos tipos de palabras diferentes, sino de dos modos radicalmente opuestos de habitarlas. Pueden ser vehículos de cliché o de develamiento, según la existencia que las pronuncie. En la vida inauténtica, se reduce a repetición; en la auténtica, se convierte en un acto de creación y conexión con la experiencia vital.

Nuestra contemporaneidad, caracterizada por la sobreabundancia discursiva, agudiza esta tensión. Asistimos a un torrente incesante de alocuciones políticas, eslóganes publicitarios y comentarios efímeros en redes sociales. Sin embargo, como bien alertaba Heidegger, la mera multiplicación de enunciados no garantiza la profundidad del sentido; por el contrario, puede amplificar la experiencia del vacío.

A esto se suma la irresponsabilidad de hablar sin asumir las consecuencias de lo dicho, lanzando frases al viento como puro consumo inmediato. La palabra banalizada no solo reproduce el ruido de la inautenticidad, sino que fertiliza el terreno para la indiferencia colectiva y la clausura de los mundos posibles.

Como señalaron pensadores como Gadamer y Derrida, el lenguaje nunca es inocente. Es el ámbito de la comprensión y, a la vez, de la diferencia y el conflicto. Puede develar o encubrir, construir comunidad o erosionarla.

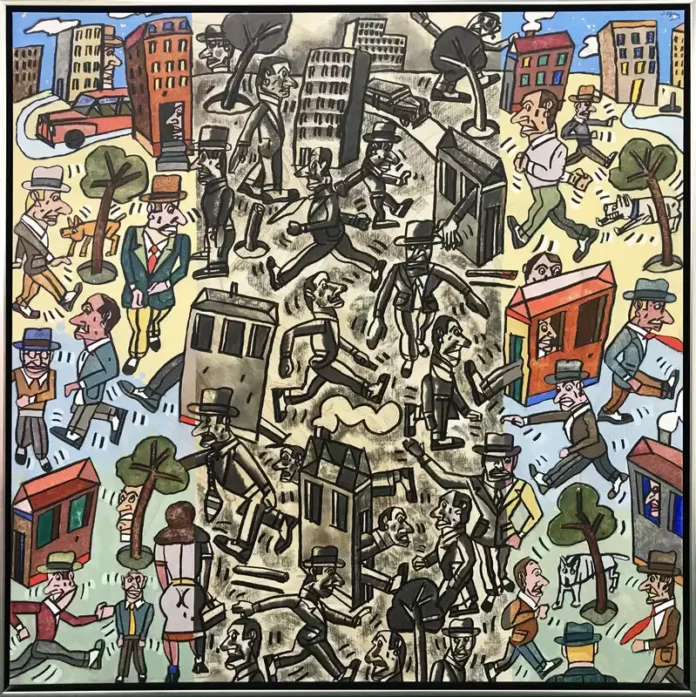

La palabra como campo de batalla

En la tensión entre el murmullo vacío y la expresión densa se juega nuestra manera de habitar el mundo. Donde el lenguaje se petrifica en fórmula, la vida se desliza hacia la alienación. Donde la palabra se pronuncia con autenticidad y responsabilidad, se recupera la posibilidad de una existencia consciente y verdaderamente común.

Hoy este desafío adquiere una urgencia particular. La palabra escrita, multiplicada hasta el infinito en el ecosistema digital, enfrenta el riesgo de su circulación superflua, convertida en puro residuo o, en el peor de los casos, en munición para discursos de odio que se propagan con virulencia. En este contexto, la disputa por la palabra se ha vuelto un terreno central del conflicto cultural y político. En la Argentina, este debate se importa y traduce con fuerza en la polarización del espacio público.

Ante esta pugna, la tarea no es elegir entre el silencio y la diatriba, ni entre la corrección política y la impunidad del insulto. La verdadera resistencia heideggeriana al “uno” consiste en devolverle a la palabra su fuerza originaria: es decir, la capacidad de decir de verdad. Esto implica asumir la responsabilidad de lo que se enuncia, escuchar el espesor histórico de los términos y atreverse a articular una voz propia, auténtica y consciente de su poder, incluso en medio del fragor virtual.

Porque, a veces, en una sola palabra arraigada y dicha sin concesiones a la banalidad, puede latir un mundo entero. Eso, al fin y al cabo, es lo que nos enseñaron tanto Heidegger como Callejeros.

Brillante comentario que refleja una realidad que se vive y sufre a diario en este pais

Un artículo que suma y aporta valor. ¡Felicitaciones!