Por Juan Benz.

La vanguardia retorna siempre como aquello que no pudo ser asimilado del todo.

Hal Foster, El retorno de lo real

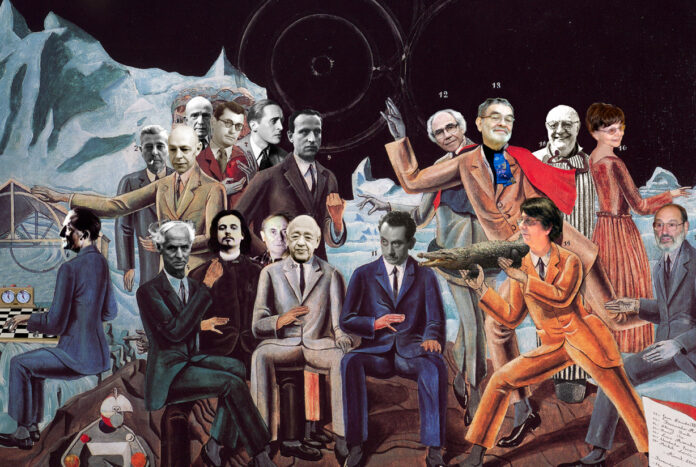

Las vanguardias fueron mucho más que un capítulo en los manuales de historia del arte. No eran simplemente estilos estéticos ni una lista de movimientos —cubismo, dadaísmo, surrealismo—, sino gestos radicales que pretendían romper con lo establecido y fundir arte y vida en un mismo movimiento. Cada acción buscaba alterar la manera en que pensamos, sentimos y compartimos el mundo.

Ese impulso se sintió como un terremoto en el siglo XX. Los dadaístas insultaban al público desde el escenario. Duchamp firmaba un mingitorio y lo presentaba como arte para mostrar que la creación podía consistir en un gesto, en un desplazamiento del sentido. Los surrealistas proponían que la imaginación, la espontaneidad y el sueño invadieran la vigilia. Todos fueron leídos como amenazas contra el orden de la cultura y la sociedad.

Las vanguardias no querían agradar, querían incomodar. Fueron herederas de un malestar más profundo, la sospecha de que la modernidad, con todo su progreso técnico y científico, estaba dejando intacta la raíz de la alienación. El arte se convirtió entonces en el lugar donde esa herida podía hacerse visible.

Pero la historia mostró la paradoja. Lo que nació como escándalo terminó convertido en canon. El mingitorio de Duchamp está hoy en museos como pieza venerada. Los manifiestos se estudian en las universidades. Las performances que buscaban desestabilizar son replicadas en festivales financiados por corporaciones. La rebeldía se convirtió en estilo, en mercancía.

Ese proceso tiene un nombre: institucionalización. Lo que debía interrumpir el curso de la historia fue absorbido por la institución. La provocación quedó congelada en vitrina. Lo que había nacido para dinamitar terminó funcionando como adorno.

Lo mismo ocurrió en la política. También allí hubo vanguardias que soñaron con dinamitar el orden existente y fundirse con la vida cotidiana. Las revoluciones que prometían mundos nuevos se transformaron en burocracias; los partidos antisistema en engranajes del sistema; los discursos incendiarios en programas de gobierno.

El fracaso de la vanguardia artística es también el fracaso de la política como vanguardia, en ambos casos, lo que debía interrumpir se volvió institución, lo que debía abrir posibilidades terminó convertido en guion.

Ese fracaso importa porque las vanguardias nunca fueron solo una anécdota cultural. Intervinieron en lo más profundo de lo colectivo. Tocaron imágenes del inconsciente compartido; disputaron la hegemonía cultural, el terreno dónde se define qué es sentido común, qué es legítimo, qué es imaginable.

Por eso el fracaso de las vanguardias no es un asunto estético, sino político. Nos recuerda que toda construcción social depende de esas disputas simbólicas, de los lenguajes, los gestos, los relatos que configuran lo común.

Lo entendieron mejor que nadie las nuevas derechas. Ellas libran su propia “batalla cultural” convencidas de que no basta con controlar el Estado o la economía, hay que capturar el imaginario. Se presentan como rebeldes frente a un supuesto consenso progresista y, en nombre de la ruptura, construyen una nueva hegemonía. Como viejas vanguardias invertidas, hacen del escándalo un estilo, de la provocación un método, de la transgresión un producto.

Pero el resultado es el mismo, lo que parece ruptura se convierte rápidamente en mercancía política, en campaña electoral, en contenido viral. Lo que debía dinamitar el orden se vuelve parte del espectáculo.

Guy Debord lo vio con claridad, la vida ya no se limita a ser vivida, sino que se representa. Las imágenes dejaron de reflejar la realidad para convertirse en la realidad misma. Lo que las vanguardias habían querido fundir —arte y vida— se consumó, pero en su versión más amarga, la vida entera convertida en espectáculo.

Harun Farocki fue el testigo más lúcido de esta mutación. Sus imágenes operativas —cámaras de misiles, de fábricas, de vigilancia— mostraron que la técnica ya no registra: produce. El ojo técnico no observa, actúa, decide, fabrica verdad. En este régimen, la crítica visual queda absorbida en la misma maquinaria que pretendía desmontar.

Mientras tanto, la industria cultural aprendió a administrar la diferencia. El rock contestatario, la estética punk, las performances radicales, todo puede volverse moda, publicidad, mercancía. La disidencia se vende en las góndolas del espectáculo. Y lo mismo sucede en la política, el grito antisistema empaquetado como marca, la indignación como estrategia de marketing.

De ahí que podamos hablar de fracaso. No porque las vanguardias no hayan existido, sino porque sobrevivieron en su forma más inofensiva. El escándalo de ayer se volvió tradición. La interrupción se volvió parte del guion.

No se trata de nostalgia. Nadie quiere repetir las vanguardias del siglo XX como un repertorio de fórmulas. El fracaso no está en su desaparición, sino en su domesticación. En el hecho de que la crítica se volvió un género cultural, un producto más en la vidriera. Lo que antes incomodaba ahora entretiene.

Esa es la paradoja de nuestro tiempo, crítica abundante pero neutralizada. Gestos “subversivos” que circulan dentro de un sistema que los prevé, los digiere y los administra. El capitalismo aprendió a mercantilizar incluso el rechazo al capitalismo.

Frente a eso, la tarea no es inventar una nueva vanguardia. Es interrumpir. Cortar el flujo, abrir grietas, insistir en espacios donde pensamiento, deseo e imaginación no sean inmediatamente domesticados.

La interrupción no promete un futuro reconciliado ni un paraíso estético. Es más modesta y más radical a la vez, no acumulación ni repetición, sino ruptura, salto, corte.

La vanguardia fracasó porque quiso fundirse con la vida y terminó disuelta en espectáculo. La interrupción, en cambio, no busca fundirse, busca abrir, desgarrar, intercalar. No promete una era nueva, sino apenas lo indispensable: un resquicio para imaginar otra cosa.

Ese resquicio es lo que hoy necesitamos. Y quizá ahí se encuentre el lugar de Fuga; no erigirse en una nueva vanguardia, sino en un gesto de interrupción. No ofrecer un programa cerrado, sino abrir la grieta donde todavía se puede pensar, imaginar, desear. Donde el guion del espectáculo no se cumpla del todo.