por Walter Bernal.

En agosto de 1973, en la ciudad de Estocolmo, Suecia, dos delincuentes que se habían escapado de la cárcel ingresaron a la entidad bancaria Kreditbanker con la intención de robar. Permanecieron allí seis días, tomando como rehenes a cuatro empleados. Mientras estaban bajo amenaza, los rehenes fueron autorizados a hablar por teléfono con la prensa, a quienes expresaron desconfianza hacia la policía y, en cambio, confianza hacia sus secuestradores.

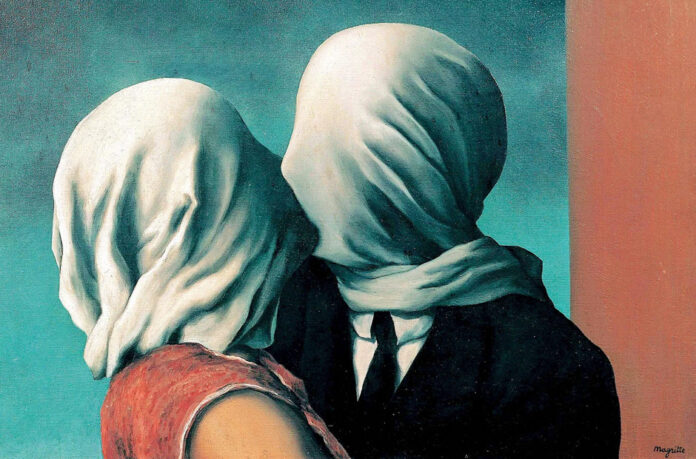

Cuando finalmente los delincuentes se rindieron, los rehenes insistieron en salir del banco como escudos humanos, temiendo por la vida de sus captores. Al momento de la liberación, un periodista captó una fotografía decisiva: mostraba a Kristin, una de las rehenes, besando a Clark Olffson, uno de los ladrones. Durante el proceso judicial, los rehenes se negaron a testimoniar contra ellos. Kristin incluso visitó a su captor en prisión y terminó divorciándose para casarse con él.

Este episodio sirvió para bautizar como “Síndrome de Estocolmo” a esas conductas, consideradas “extrañas”, donde se muestra afecto o lealtad hacia el secuestrador. El término fue acuñado por el psicólogo y criminólogo sueco Nels Beyerot, quien colaboró con la policía durante aquel asalto.

Durante mis veintiocho años en la División Antisecuestros de la Policía Federal Argentina viví situaciones de todo tipo. Como investigador, me tocó actuar como orientador o negociador en momentos críticos, aconsejando a familias que debían hablar con los delincuentes o participando directamente en las pesquisas y en la liberación de víctimas. Fueron, sin duda, las experiencias más intensas y gratificantes de mi carrera.

Fue en julio de 2003, en plena ola de secuestros extorsivos que azotaba el país, cuando un caso en particular me dejó marcado.

Se trataba del secuestro de una joven de 25 años, divorciada, a quien por razones de protección llamaremos Mónica. Hija de un empresario del juego clandestino del Gran Buenos Aires, un hombre acostumbrado a negociar en el ámbito financiero y con un carácter difícil, que no admitía un “no” como respuesta.

Una mañana, Mónica volvía en su auto tras dejar a su hijo de cinco años en el jardín de infantes. Fue interceptada por dos vehículos con ocho hombres fuertemente armados. Al verse acorralada, se encerró en su vehículo, pero los secuestradores rompieron los vidrios y la sacaron tirándola del cabello por la ventanilla. La subieron a uno de los autos y huyeron.

Pasaron dos días sin noticias de la víctima ni denuncia formal. Recién entonces se produjo el primer llamado extorsivo, donde los captores exigieron quinientos mil dólares. Su padre decidió negociar por su cuenta, sin intervención policial.

Cuando la justicia tomó conocimiento, dio inmediata intervención a nuestra Unidad. Sin embargo, Carlos, el padre, se negó a recibir ayuda profesional y no permitió el ingreso del orientador policial al domicilio. Así, trabajamos de oficio, interviniendo teléfonos para intentar ubicar a Mónica, sin cooperación familiar.

Con los días, la negociación se tornó áspera. Carlos mantenía una postura dura, intercambiaba insultos con los secuestradores, y estos decidieron cortar todo contacto por diez días.

Luego rompieron el silencio. Llamaron y ordenaron a Carlos ir solo al cementerio de Pilar, buscar un sobre a su nombre detrás de una tumba señalada, advirtiéndole que sería vigilado. En el cementerio montamos un operativo encubierto, disfrazados de personal de mantenimiento, sepultureros y vendedores de flores. Carlos halló el sobre marrón: contenía una carta, un cassette VHS y la mitad de una falange. Luego se comprobó que era el dedo meñique izquierdo de Mónica.

Tras esto, el padre comprendió la gravedad y aceptó el asesoramiento policial. Con el paso de los días, y tras varias llamadas, se pactó el pago final de doscientos mil dólares. La justicia determinó que no debíamos intervenir en el pago. Los secuestradores cobraron el rescate y desaparecieron.

Al día siguiente, muy temprano, Mónica regresó a su casa en un remís. Fue interrogada para que brindara datos sobre el lugar donde estuvo cautiva, sus captores, ruidos, olores, detalles que nos orientaran. Pero ella se mostró reticente, casi indiferente a la posibilidad de identificar a quienes la habían tenido encerrada. Durante meses visitamos su domicilio, intentando obtener información, pero siempre recibimos un no.

En una de esas visitas finales, su ama de llaves —que la había criado desde pequeña— nos confesó en reserva un secreto que cargaba con angustia: Mónica le había dicho que estaba enamorada de uno de sus captores y que todas las noches hablaba por teléfono con él.

Rubén, su secuestrador, había sido quien le salvó la vida frente al resto del grupo que pretendía matarla. Durante el cautiverio era él quien la bañaba, la peinaba, le preparaba la cena y dormía con ella. El día de la liberación, la ató de pies y manos, le cubrió los ojos y la subió a una camioneta. Tras unos minutos, detuvo el vehículo, la desató y la sentó a su lado como acompañante. Ella lloró todo el trayecto, temiendo no volver a verlo. Él le prometió que el 17 de octubre, a las 23 horas, recibiría un llamado de parte de un tal Juan. Era él.

La liberaron en González Catán, con la mano izquierda vendada y medicada. El corte del dedo había sido hecho por un profesional.

Con el testimonio confidencial de la ama de llaves, ordenamos intervenir los teléfonos fijos del hogar y el celular de Mónica. Días después, llegó la esperada llamada: una conversación amorosa. Rubén siempre le indicaba el día y la hora exacta en que volvería a llamarla. Y cumplía.

Mediante el rastreo se determinó que las comunicaciones provenían del Partido de la Costa, desde locutorios en Pinamar. Se montó un operativo encubierto en cada local. El día pactado, Rubén llamó. Ingresamos a uno de los locutorios y lo encontramos de espaldas, hablando en una cabina. Al mismo tiempo, otra brigada irrumpía en la casa de Mónica. La hallaron con un ataque de llanto y furia, teléfono en mano, escuchando cómo arrestaban al hombre que decía amar.

Tiempo después, durante el juicio oral, nos enteramos de que Mónica visitaba a Rubén en la cárcel. Él era enfermero y ayudante quirúrgico. Ella nunca creyó que había sido Rubén quien le amputó el dedo.

Quizá el mayor enigma del síndrome de Estocolmo no esté en el criminal ni en la víctima, sino en ese punto difuso donde el miedo y el afecto se confunden sin remedio.