Por Enrico Colombres.

Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.

George Santayana.

El punto de partida de cualquier análisis actual serio sobre la injerencia económica de Estados Unidos en Argentina debe situarse, mínimamente, en la presidencia de Arturo Umberto Illia, entre 1963 y 1966. Illia representa, en términos gnoseológicos, uno de los últimos intentos del pensamiento político argentino por sostener una lógica trascendental de soberanía, donde la acción estatal respondía a fines ético-jurídicos y no a intereses financieros externos. Durante su gobierno, el gasto público en educación alcanzó el 23 % del presupuesto nacional y la inversión en salud el 9 %, las cifras más altas de la historia argentina hasta entonces. No fue casual. Illia concibió al Estado como garante del bienestar y no como sirviente del capital.

Sin embargo, su política de independencia económica lo enfrentó con los intereses del poder real. Suspendió los contratos petroleros leoninos firmados por Frondizi con empresas estadounidenses —entre ellas Esso, Shell y Pan American— y buscó fortalecer una estructura económica interna independiente del capital financiero extranjero. Aquella actitud chocó directamente con los planes de la familia Rockefeller, que impulsaba la instalación de la banca norteamericana en el país como parte de un esquema continental de expansión financiera. Illia, fiel a su idea de soberanía, se opuso. El resultado fue el que conocemos: el golpe de Estado de 1966, encabezado por el general Juan Carlos Onganía, ejecutó el deseo económico que Washington no había logrado por medios diplomáticos. Illia fue derrocado y, con él, cayó la posibilidad de un modelo soberano basado en el conocimiento, la salud pública y la justicia social.

Onganía representó la modernización dependiente que Estados Unidos buscaba para América Latina. La llamada Revolución Argentina fue, en verdad, la institucionalización del pensamiento del Departamento de Estado. El país debía ser eficiente, lo que significaba reducir el gasto público, abrir las importaciones y facilitar la entrada del capital extranjero. Se promovió entonces una reforma financiera que desreguló el sistema bancario, dando ingreso a entidades como el First National City Bank (hoy Citibank) y el Bank of America. La industria nacional se desmanteló, los salarios se congelaron y la represión política garantizó el silencio social. La ayuda económica norteamericana, canalizada a través de créditos condicionados, fue en realidad el inicio de una subordinación estructural.

Con el retorno democrático en 1973, el tercer gobierno de Juan Domingo Perón intentó recomponer cierta autonomía nacional, aunque el contexto internacional y la presión estadounidense lo asfixiaron. La crisis del petróleo, el aumento de los precios internacionales y la dependencia tecnológica complicaron la balanza de pagos. Tras su muerte, Isabel Perón quedó prisionera de un gabinete presionado por el Fondo Monetario Internacional y la embajada norteamericana. La deuda externa, que en 1975 era de 7.600 millones de dólares, ascendió a 8.000 millones en 1976. Las recetas del FMI se aplicaron con precisión: devaluación, ajuste y congelamiento salarial. La ayuda era la excusa para imponer el disciplinamiento.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue, en lo económico, una operación ejecutada por Washington a través del aparato militar local. José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía del régimen, aplicó el dogma neoliberal de la Escuela de Chicago con apoyo del FMI, el Banco Mundial y la banca privada estadounidense. Entre 1976 y 1983, la deuda externa pasó de 8.000 millones a más de 45.000 millones de dólares, un aumento del 562 %. Se liberalizó el comercio, se destruyó la industria y el país fue reconvertido en plataforma financiera. La represión política fue el instrumento de control. Aquella ayuda extranjera que prometía desarrollo solo trajo terror, desigualdad y miseria.

Con el regreso de la democracia, Raúl Alfonsín heredó un país devastado. La deuda estatizada por la dictadura se convirtió en la soga del nuevo gobierno. El FMI impuso condiciones draconianas para refinanciarla y la deuda escaló a 65.000 millones de dólares. Cada negociación con el Fondo significaba una nueva cesión de soberanía. Alfonsín, que había intentado reconstruir la institucionalidad democrática, terminó atrapado entre la hiperinflación y la presión de los mercados internacionales. La democracia se volvió formal, vacía de contenido económico propio.

Luego llegó Carlos Menem, quien encarnó la más eficaz traducción local del modelo neoliberal estadounidense. Bajo la doctrina del Consenso de Washington, se privatizaron las empresas públicas, se dolarizó la economía y se entregaron los recursos estratégicos. Los inversores extranjeros, fundamentalmente fondos norteamericanos y europeos, se quedaron con YPF, Aerolíneas Argentinas, ENTEL, Gas del Estado y los ferrocarriles. Hacia 1999, la deuda externa superaba los 146.000 millones de dólares. Mientras tanto, la desocupación y la pobreza se disparaban. El Estado se convirtió en un gestor de negocios privados y el pueblo, en variable de ajuste. Estados Unidos ya no necesitaba intervenir militarmente: su hegemonía se había institucionalizado en la economía argentina.

La crisis de 2001 fue el resultado lógico de esa dependencia. El FMI, que había apoyado la convertibilidad, retiró su respaldo cuando el país se volvió insolvente. El estallido social, la represión y el colapso institucional fueron la consecuencia directa de ese modelo impuesto bajo el disfraz de ayuda. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se intentó recuperar cierta soberanía económica mediante el pago al FMI y la reestructuración de la deuda. En 2005, Kirchner canceló la deuda con el Fondo por unos 9.800 millones de dólares, proclamando independencia financiera. Pero la estructura económica seguía subordinada. El país continuó dependiendo de exportaciones primarias y del crédito internacional. Los fondos buitres y los tribunales de Nueva York demostraron, una vez más, quién dictaba las reglas.

El gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, llevó al extremo la dependencia. En 2018, la Argentina contrajo con el FMI el préstamo más grande en la historia del organismo, 57.000 millones de dólares. Fue presentado como una ayuda para estabilizar la economía, pero se utilizó para financiar la fuga de capitales y sostener artificialmente el tipo de cambio. La consecuencia fue previsible: inflación, desempleo, destrucción industrial y pérdida de soberanía monetaria. Fue la reedición de la tragedia que Illia había intentado evitar: el sometimiento de la Nación al poder financiero global.

El gobierno de Alberto Fernández procuró reestructurar parte de la deuda, pero sin alterar la dependencia estructural. Hoy, bajo la gestión de Javier Milei, el discurso de la libertad encubre una rendición total al capital extranjero. La presencia permanente del FMI en cada decisión económica, los acuerdos de alineamiento automático con Washington y la entrega de los resortes estratégicos del país completan el cuadro de la nueva colonización. Ya no hacen falta armas ni invasiones: la soberanía se negocia en inglés, entre balances y planillas del Tesoro norteamericano.

Desde una perspectiva gnoseológica, esta historia no puede reducirse a un problema económico. Es, en el fondo, una cuestión de conciencia jurídica nacional. Cada vez que la lógica trascendental del Derecho —aquella que busca la realización de la justicia y la libertad— fue reemplazada por la lógica instrumental del dinero, la soberanía se disolvió. Illia encarnó el último intento por sostener una ética política fundada en el deber ser jurídico. Su caída marcó el triunfo de la razón económica sobre la razón moral.

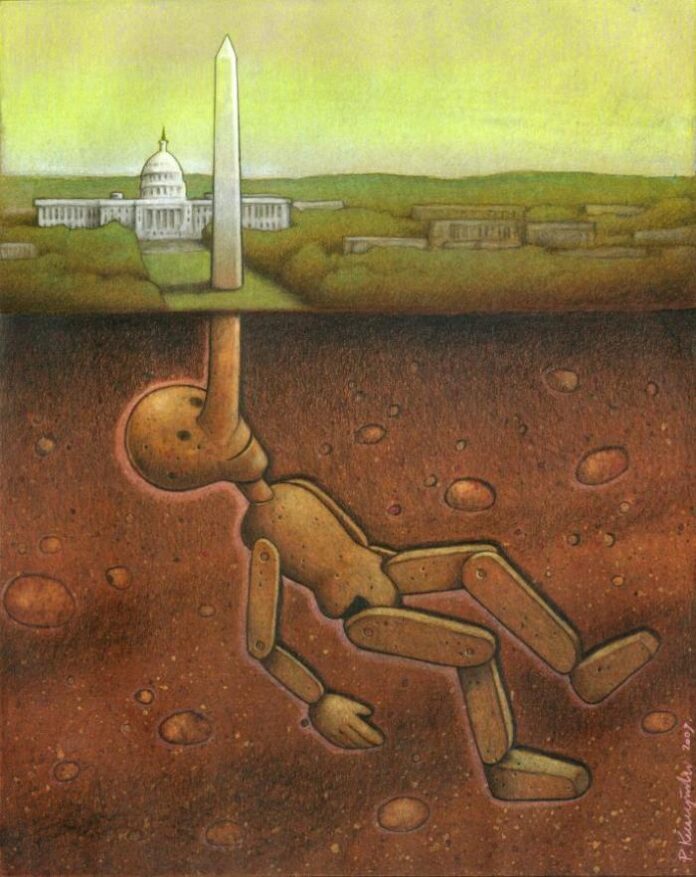

Desde entonces, la ayuda norteamericana no ha sido otra cosa que un proceso de alienación estructural: préstamos condicionados, reformas impuestas, privatizaciones forzadas y miseria social. Argentina no fue víctima de una invasión militar, sino de una invasión semántica. Nos convencieron de que el endeudamiento era progreso, que el capital extranjero era desarrollo y que la entrega era modernidad. Nuestros cipayos contemporáneos, vestidos de tecnócratas o libertarios, repiten el dogma de la sumisión como si fuera ciencia, mientras los intereses nacionales se evaporan en cada firma de un nuevo acuerdo.

Detrás de cada dólar prestado hay una porción de soberanía perdida, y detrás de cada acuerdo de ayuda hay un pueblo que se empobrece para sostener el privilegio ajeno. La verdadera deuda no es con el Fondo Monetario Internacional, sino con la dignidad de la Nación. Y mientras los argentinos sigamos aceptando la tutela extranjera como destino, seguiremos condenados a repetir —como una pesadilla sin fin— la historia que comenzó el día en que derrocaron a Illia por defender la soberanía.

La defensa de la soberanía no puede seguir siendo un discurso vacío ni un estandarte simbólico que se agite en campañas electorales mientras se negocia la entrega de la Patria en los despachos de los poderosos. La soberanía debe ser un principio jurídico inviolable, garantizado por la Constitución misma, mediante una reforma que impida que las decisiones sobre los recursos, la tierra y el destino económico de la Nación dependan del arbitrio de gobiernos transitorios o de las presiones extranjeras. Es urgente consagrar en la Carta Magna un mecanismo inderogable que proteja los activos soberanos y blinde los presupuestos de salud, educación, jubilaciones y discapacidad, de modo que ningún acuerdo internacional, préstamo o “plan de ajuste” pueda reducirlos ni condicionarlos. Frente a cualquier intento de privatización, venta o concesión de bienes estratégicos, debe ser el pueblo —y solo el pueblo— quien decida mediante un referéndum vinculante, ejerciendo directamente su poder soberano. Ningún representante, por más legitimidad electoral que ostente, tiene derecho a hipotecar el futuro de generaciones enteras en nombre de un mandato efímero. Argentina necesita recuperar el control de sí misma, de sus recursos y de su destino. No habrá justicia social ni independencia económica mientras la voluntad popular no sea la única barrera infranqueable ante el saqueo.

Es hora de comprender que la verdadera libertad no solamente se reclama: se protege con leyes que no puedan ser compradas, con una Constitución que no se rinda ante intereses foráneos y con un pueblo que despierte, de una vez, del largo sueño de la obediencia infringida.

¿Vas a seguir, como ciudadano, permitiendo que otros decidan por tu país, por vos y por el país que les queda a tus hijos? ¿O vas a hacer algo, desde tu lugar, para evitar que la soberanía argentina siga siendo un botín de los intereses ajenos?

Más claro échale agua