Por María José Mazzocato.

Tucumán encabeza el ranking de gobernadores con mejor imagen del país. Osvaldo Jaldo, dicen las encuestas, goza de un 61,5 % de aprobación. Mientras tanto, en los medios oficiales lo muestran cortando cintas, firmando pactos y anunciando obras multimillonarias. Pero la sensación en la calle es otra: la provincia sigue siendo un pozo sin fondo —literal y metafóricamente hablando.

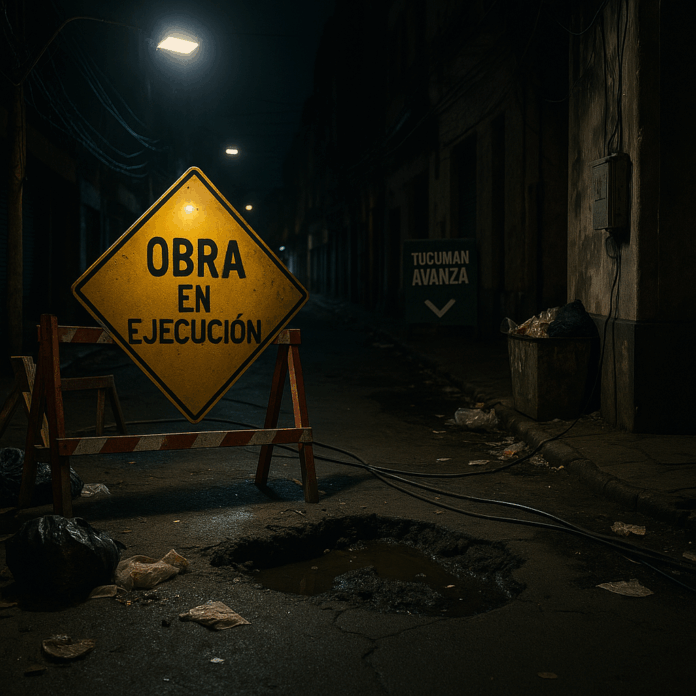

Sí, es cierto: hay obras. Hay luces LED. Hay carteles de “Tucumán avanza” en cada rotonda. Pero también hay una Avenida Sarmiento que se hunde a la altura de la Plaza Urquiza, con baches que parecen trampas medievales. Hay barrios donde el agua cloacal brota por las veredas como manantiales invertidos, y donde las promesas de saneamiento son tan volátiles como los gases que emanan.

Mientras alguna vez se firmaban pactos históricos en la Casa Histórica, hoy los tucumanos esquivan pozos, piquetes y bocinazos. Porque si hay algo que ningún anuncio oficial puede disimular, es el caos del tránsito. El microcentro es un hormiguero desquiciado. Cada calle cortada por “obras” es una arteria infartada. ¿Dónde está la planificación millonaria que, dicen, se ejecuta con fondos del BID y la CAF?

Una cosa es hablar de progreso en conferencias de prensa; otra muy distinta es caminar por Yerba Buena un lunes cualquiera y ver cómo las cloacas rebalsan bajo el sol del mediodía. En Tafí Viejo pasa lo mismo: desbordes, mugre y parches que no duran una semana. ¿La respuesta oficial? Una mezcla de indiferencia y papelito institucional: “Estamos trabajando”.

¿Trabajando para quién? ¿Para qué?

La lógica del parche —o como se la llama desde los escritorios oficiales, “bacheo”— se ha convertido en política pública. Pero nadie explica por qué los mismos baches reaparecen cada tres meses. Tal vez el problema no está en los pozos, sino en la forma en que se decide (o se improvisa) la gestión.

El gobierno provincial se alinea con Nación, firma pactos, habla de federalismo y muestra obras. Mientras tanto, los colectivos siguen cruzando semáforos en rojo, los motociclistas se multiplican como fantasmas sin casco ni control, y los peatones cruzan como pueden, en una ciudad que no está hecha para caminar, ni para vivirla, ni para disfrutarla.

Los noticieros repiten cifras: que Tucumán es la provincia con más obra pública ejecutada, que hay 37 frentes activos, que el desarrollo está en marcha. Pero el desarrollo real no se mide en carteles ni en placas con nombres de funcionarios. Se mide en acceso al agua potable, en veredas transitables, en transporte público funcional, en iluminación real —sobre todo en los barrios donde no entra la policía—, en cloacas que no colapsen cada vez que llueve.

Y en eso, estamos en deuda. Porque en mayo de 2025, lo que se respira en Tucumán no es crecimiento, sino hartazgo. Hartazgo del maquillaje. Del “todo está bien” mientras nada mejora. De la política como escenografía, mientras en la calle los parches ya no alcanzan.

Es cierto: hay acciones en marcha. Hay obras. Pero también es cierto que la brecha entre lo que se anuncia y lo que se vive es tan profunda como los cráteres de la Avenida Mate de Luna.

Y el problema no es ideológico. No es si Jaldo apoya a Milei o si los intendentes están alineados o no. El problema es estructural. Es de gestión. Es de fondo. Es de voluntad política para pensar a Tucumán más allá de los titulares.

En este mes donde los discursos celebran pactos, cifras y estadísticas, desde FUGA proponemos mirar la otra cara: la de los vecinos que hacen malabares para cruzar una calle, la de los comerciantes que pierden clientes por el caos vial, la de los estudiantes que no llegan a clase por piquetes mal señalizados.

Ese Tucumán no aparece en los rankings. Pero es el real. El que respira con dificultad entre anuncios, pancartas y comunicados. El que ya no quiere obras para la foto, sino soluciones duraderas. El que ya no compra promesas. El que exige, de una vez por todas, que la gestión empiece a parecerse a la realidad.