Por Gabriela Agustina Suárez.

Del Renacimiento a la Hermandad Periférica.

El arte, espejo de su tiempo, ha experimentado transformaciones radicales a lo largo de los siglos. Desde la veneración por la forma clásica hasta la explosión de la subjetividad, cada movimiento ha marcado un cambio profundo en cómo el ser humano se percibe a sí mismo y al mundo.

Renacimiento: el redescubrimiento del ser humano

El Renacimiento (siglos XIV-XVI) marcó un retorno a los ideales estéticos y filosóficos de la Antigüedad clásica, colocando al ser humano en el centro de la creación. Se caracterizó por la búsqueda de la perfección, la armonía, la proporción y la perspectiva lineal, otorgando un nuevo realismo a las figuras y los paisajes. Fue una época de florecimiento intelectual que desafió el dogma medieval, impulsando la observación científica y el individualismo.

El Renacimiento revolucionó el arte al introducir la perspectiva, el claroscuro y un profundo estudio de la anatomía humana. Pasó de un arte teocéntrico a uno antropocéntrico, elevando al artista de artesano a intelectual y sentando las bases de la representación occidental.

Pintores:

- Leonardo da Vinci (1452-1519): maestro del sfumato y la composición piramidal, su Mona Lisa y La Última Cena son íconos de la expresión psicológica y del dominio técnico.

- Miguel Ángel (1475-1564): escultor, pintor y arquitecto. La fuerza y el dramatismo de los frescos de la Capilla Sixtina (La creación de Adán) revelan una anatomía monumental y una profunda espiritualidad.

- Rafael Sanzio (1483-1520): conocido por la gracia y la serenidad de sus Madonnas y la composición equilibrada de obras como La Escuela de Atenas, que encapsula el ideal humanista.

Barroco: emoción, drama y esplendor

El Barroco (siglos XVII-XVIII) surgió como una respuesta al clasicismo renacentista y a la Reforma Protestante, buscando conmover y persuadir. Se caracterizó por el dinamismo, el dramatismo, la exuberancia, el contraste de luces y sombras (tenebrismo) y la representación de emociones intensas. Fue un arte al servicio de la Iglesia Contrarreformista y de las monarquías absolutas, utilizado para glorificar la fe y el poder.

El Barroco rompió con la serenidad renacentista al introducir el movimiento, la asimetría y una intensidad emocional sin precedentes. La luz se convirtió en un elemento dramático, no solo descriptivo, y el arte se volvió una experiencia sensorial y psicológica.

Pintores clave:

- Caravaggio (1571-1610): padre del tenebrismo, utilizó el contraste radical entre luces y sombras para intensificar el drama y el realismo en obras como La vocación de San Mateo. Su enfoque en lo cotidiano y lo crudo fue revolucionario.

- Rembrandt van Rijn (1606-1669): maestro holandés del claroscuro y la psicología. Sus retratos y autorretratos (La ronda de noche) exploran la luz interior y la condición humana con una profundidad inigualable.

- Diego Velázquez (1599-1660): pintor de la corte española. Su habilidad para capturar la luz, la atmósfera y la complejidad psicológica de sus sujetos (Las Meninas) lo posiciona como uno de los grandes genios de la historia.

Pintura del Siglo de Oro neerlandés: la luz de lo cotidiano

Coexistiendo con el Barroco en el resto de Europa, la pintura neerlandesa del siglo XVII se desarrolló en la recién independizada República Holandesa, de tradición protestante y burguesa. Lejos de los encargos eclesiásticos o monárquicos, los artistas se centraron en la vida cotidiana, el retrato, el paisaje, las naturalezas muertas y las escenas de género, reflejando los valores de su sociedad: sobriedad, trabajo y vida doméstica.

Se democratizó el tema artístico, pasando de lo religioso o noble a lo secular y burgués. La pintura se convirtió en un objeto de consumo doméstico, y los artistas perfeccionaron la representación de la luz, el detalle y la textura en la vida común, estableciendo géneros que influirían en siglos posteriores.

Pintores:

- Johannes Vermeer (1632-1675): maestro de la luz y el silencio. Sus interiores (La joven de la perla, La lechera) irradian una atmósfera de intimidad y serenidad, con atención meticulosa a detalles y texturas.

- Frans Hals (1582-1666): virtuoso del retrato, capturó vivacidad y espontaneidad con pinceladas sueltas y enérgicas (El caballero sonriente).

- Jacob van Ruisdael (1628-1682): uno de los grandes paisajistas, sus obras (El molino de Wijk bij Duurstede) evocan la grandeza de la naturaleza y los cielos dramáticos holandeses.

Academismo: la norma establecida

El Academismo (siglos XVII-XIX) representó la doctrina artística enseñada en las Academias de Bellas Artes, especialmente la francesa. Defendía los principios clásicos del Renacimiento y el Barroco, priorizando la historia, la mitología y la religión como temas nobles, la idealización de la figura humana, la composición equilibrada y una técnica pulcra y acabada. Su objetivo era educar y moralizar, manteniendo un estricto control sobre lo que se consideraba “buen arte”.

Más que una revolución, fue una fuerza conservadora que intentó estandarizar y controlar el arte. Sin embargo, al establecer normas rígidas, sentó las bases para las futuras rupturas, ya que los movimientos posteriores surgirían precisamente como una rebelión contra sus imposiciones.

Pintores:

- Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867): máximo exponente del Neoclasicismo académico. Su obra (La gran odalisca) se caracteriza por la pureza de la línea, la idealización de la forma y la frialdad en el color.

- William-Adolphe Bouguereau (1825-1905): pintor de éxito en su época. Obras como El nacimiento de Venus son ejemplo de la técnica impecable y los temas idealizados que prefería la Academia.

Romanticismo: la exaltación del sentimiento

El Romanticismo (fines del XVIII – mediados del XIX) reaccionó contra la razón ilustrada y el orden neoclásico, enfatizando la emoción, la imaginación, la subjetividad y la individualidad. En pintura, se manifestó a través de temas dramáticos, exóticos, históricos y la representación de paisajes sublimes y tempestuosos.

El Romanticismo revolucionó el arte al liberar la emoción y la subjetividad del artista, desafiando las normas académicas. El color y la pincelada adquirieron mayor libertad, y el paisaje se convirtió en un vehículo para expresar estados de ánimo y lo sublime de la naturaleza.

Pintores:

- Eugène Delacroix (1798-1863): maestro del color y el dinamismo. Sus obras (La libertad guiando al pueblo) son explosiones de pasión y energía.

- Francisco de Goya (1746-1828): genio español que transitó del Neoclasicismo al Romanticismo. Su obra (Los fusilamientos del 3 de mayo) es un grito contra la brutalidad humana.

- Caspar David Friedrich (1774-1840): paisajista alemán que infundía en sus obras una profunda carga espiritual y melancólica (Caminante sobre el mar de nubes).

Ukiyo-e: las estampas del mundo flotante japonés

El Ukiyo-e (siglos XVII-XIX) fue un género de grabados en madera y pinturas que floreció en Japón durante el período Edo. Su nombre significa “pinturas del mundo flotante”, refiriéndose a la vida urbana, el placer y el entretenimiento de la época: actores de kabuki, cortesanas, luchadores de sumo, escenas de la naturaleza y paisajes. Se caracterizó por sus composiciones asimétricas, el uso de contornos nítidos, colores planos y vibrantes, y perspectivas inusuales.

Aunque un movimiento japonés, el Ukiyo-e tuvo una influencia monumental en el arte occidental, especialmente en el Impresionismo y el Posimpresionismo (Japonismo). Su uso de las líneas, los colores planos, las composiciones descentradas y las perspectivas elevadas abrió nuevos caminos para los artistas europeos, que buscaban romper con las convenciones académicas.

Artistas:

- Hokusai (1760-1849): famoso por su serie Treinta y seis vistas del Monte Fuji, especialmente La gran ola de Kanagawa, ícono mundial por su dinamismo y originalidad.

- Hiroshige (1797-1858): maestro de paisajes y escenas de viaje. Sus series (Cien famosas vistas de Edo) son célebres por su atmósfera poética y perspectiva.

Impresionismo: la captura del instante y la luz

El Impresionismo (último tercio del XIX) surgió en Francia como una ruptura radical con el Academicismo. Su objetivo era capturar la “impresión” fugaz de la luz y el color sobre los objetos, más que la representación fiel de la forma. Los impresionistas pintaban al aire libre (en plein air), utilizando pinceladas sueltas y visibles, colores puros y una gran atención a los efectos atmosféricos y a los cambios de luz a lo largo del día.

El Impresionismo fue una revolución técnica y conceptual. Desafió la supremacía del dibujo sobre el color, introdujo la pincelada visible como elemento expresivo y legitimó la representación de la vida moderna y lo efímero. Su enfoque en la percepción subjetiva allanó el camino para el arte moderno.

Pintores:

- Claude Monet (1840-1926): la esencia del Impresionismo. Sus series de Nenúfares, Catedral de Rouen y Almiares exploran incansablemente la interacción de la luz.

- Pierre-Auguste Renoir (1841-1919): celebró la alegría de vivir, la belleza femenina y las escenas de ocio con paleta luminosa (El almuerzo de los remeros).

- Edgar Degas (1834-1917): más cercano al dibujo, capturó el movimiento en sus famosas escenas de ballet.

Posimpresionismo: más allá de la impresión

El Posimpresionismo (fines del XIX) no fue un movimiento unificado, sino un grupo de artistas que, habiendo pasado por el Impresionismo, buscaron ir más allá de la mera captura de la luz. Infundieron a sus obras mayor expresión emocional, simbolismo y estructura formal. Exploraron la línea, el color y la forma de maneras innovadoras, sentando las bases del arte del siglo XX.

El Posimpresionismo fue diversificación y profundización de las conquistas impresionistas. Abrió la puerta a la subjetividad radical (Van Gogh), a la estructura formal y la abstracción (Cézanne) y al simbolismo del color (Gauguin).

Pintores:

- Vincent van Gogh (1853-1890): su pincelada empastada y enérgica, y el uso expresivo del color, reflejan intensa vida interior (La noche estrellada, Los girasoles).

- Paul Cézanne (1839-1906): buscó dar solidez y permanencia a las formas impresionistas, descomponiendo la realidad en planos geométricos (Las grandes bañistas).

- Paul Gauguin (1848-1903): abandonó la civilización para buscar espiritualidad en Tahití, usando colores simbólicos y contornos marcados (Cristo amarillo).

Modernismo y Vanguardias: la explosión de la ruptura

El Modernismo (finales del XIX hasta mediados del XX) no fue un estilo único, sino un paraguas bajo el cual surgieron múltiples movimientos de vanguardia que buscaron romper con todo lo anterior. Si el Renacimiento había inaugurado la representación lineal y el Posimpresionismo había abierto el camino a la subjetividad, las vanguardias del siglo XX llevaron la revolución al extremo: no se limitaron a cambiar formas o técnicas, sino que cuestionaron la propia definición de arte.

Este período estuvo atravesado por transformaciones sociales e históricas: la acelerada industrialización, el impacto de la Primera Guerra Mundial, la aparición de nuevas tecnologías como la fotografía y el cine. El arte ya no podía permanecer indiferente: debía responder a un mundo en crisis y, al mismo tiempo, inventar lenguajes capaces de expresar lo nuevo.

Movimientos clave:

- Cubismo (Picasso, Braque): rompió con la perspectiva lineal, mostrando objetos desde múltiples puntos de vista simultáneos (Las señoritas de Aviñón).

- Expresionismo (Kandinsky, Kirchner): puso en primer plano la angustia existencial, los colores intensos y las formas distorsionadas para transmitir estados del alma.

- Futurismo (Marinetti, Boccioni): celebró la velocidad, la máquina, la ciudad moderna. Fue un arte fascinado por el dinamismo y la violencia del progreso.

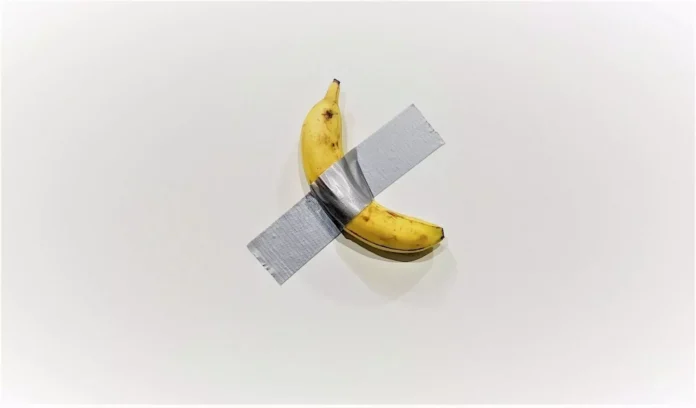

- Dadaísmo (Duchamp, Hugo Ball): nacido como protesta contra la guerra, convirtió la provocación en estética. Duchamp con su ready-made (La fuente, un mingitorio firmado) desestabilizó para siempre la noción de obra de arte.

- Surrealismo (Dalí, Magritte, Miró): inspirado en el psicoanálisis freudiano, buscó representar lo inconsciente, lo onírico y lo irracional. En cuadros como La persistencia de la memoria, los relojes derretidos de Dalí encarnan esa lógica de lo absurdo.

En todos estos movimientos, el arte dejó de ser un espejo del mundo para convertirse en un laboratorio de ideas, un espacio de experimentación radical.

Las vanguardias fueron, en última instancia, una declaración de independencia: la belleza ya no era el criterio central, tampoco la fidelidad a lo real. El arte podía ser fragmento, protesta, sueño, juego. Podía no “parecer” arte y, sin embargo, abrir nuevas formas de pensar y de sentir.

Este estallido de caminos divergentes marcó el inicio del arte contemporáneo. Y preparó el terreno para lo que hoy llamamos Hermandad Periférica: un escenario descentralizado, donde ya no hay un único centro rector, sino múltiples voces que dialogan, resisten y reinventan desde los márgenes.

Hermandad Periférica: voces desde los márgenes

El concepto de Hermandad Periférica no se refiere a un movimiento cronológico, con fechas y estilos definidos, sino a un fenómeno transhistórico y transversal que recorre distintas épocas y geografías. Designa a los artistas y colectivos que producen lejos de los grandes centros hegemónicos del arte —París, Nueva York, Roma, Londres—, y que sin embargo generan lenguajes potentes, profundamente vinculados a su contexto social y cultural.

Se trata de una hermandad en el sentido más amplio: no está unida por manifiestos firmados ni por academias, sino por la experiencia compartida de crear en los márgenes. Allí donde los recursos materiales son escasos, donde las galerías y museos internacionales no llegan, florece sin embargo una vitalidad que demuestra que la creatividad no se agota en los circuitos metropolitanos.

Ejemplos de esta hermandad periférica:

- Colectivos muralistas latinoamericanos: desde el México posrevolucionario con Rivera, Orozco y Siqueiros, hasta las brigadas gráficas de Chile o los muralismos comunitarios en barrios populares de Argentina. Su arte, desplegado en el espacio público, no es mercancía: es denuncia social y empoderamiento colectivo.

- Movimientos de arte outsider o naïf: creados por artistas autodidactas, al margen de la academia y del mercado. Sus obras poseen frescura, autenticidad y un lenguaje propio que rehúye de las convenciones.

- Artistas indígenas contemporáneos: que resignifican sus tradiciones visuales, técnicas ancestrales y cosmovisiones, poniéndolas en diálogo con problemáticas actuales como la defensa de los territorios, el cambio climático o los derechos culturales.

La Hermandad Periférica no es solo un fenómeno artístico: es también político. Desafía la noción de un único canon universal, cuestiona la idea de que la legitimidad depende de ser validado en museos europeos o estadounidenses, y propone un mapa cultural descentralizado y plural.

En este sentido, representa una revolución conceptual: no busca únicamente renovar estilos o técnicas, sino cambiar la pregunta sobre quién puede producir arte, para quién y con qué propósito. Al visibilizar narrativas silenciadas, abre el campo artístico a experiencias que expresan lo local sin renunciar al diálogo con lo global.

Así, la Hermandad Periférica no es el “afuera” del arte, sino otra forma de concebirlo: un territorio fértil donde la creación se liga a la vida cotidiana, a la resistencia política y a la memoria comunitaria. En un mundo donde las élites culturales pretenden fijar cánones, esta hermandad recuerda que la potencia del arte es inagotable y puede brotar allí donde menos se espera.

Reflexión final sin fin

La historia de la pintura, desde el Renacimiento hasta el Modernismo, es un relato de continuidades y rupturas. Cada movimiento heredó del anterior, pero lo cuestionó y transformó. El Renacimiento puso al hombre en el centro; el Barroco dramatizó la experiencia; el Romanticismo liberó la emoción; el Impresionismo captó lo efímero; el Posimpresionismo profundizó en la subjetividad; y el Modernismo abrió la puerta a la abstracción y la vanguardia.

Hoy, la Hermandad Periférica nos recuerda que el arte no pertenece a un único centro, sino que puede nacer desde cualquier margen, desafiando jerarquías y expandiendo horizontes.

Este trabajo es, en cierta forma, un homenaje a mis clases de Historia del Arte en la universidad, donde me encontré con un profesor que abrió puertas y ventanas donde antes había muros.

Me gusto mucho el análisis que hace de los movimientos con sus mayores exponentes a lo largo de la historia, es bueno mirar al pasado y observar como las expresiones de la sociedad y los movimientos socioculturales se manifestaban a través del arte, desde la restricción y a la libertad de expresar el sentir sin estar restringido por reglas específicas de como debe ser plasmadas las vivencias o perspectivas propias.

También sirve para ver como a lo largo de la historia como cambia la manera de pintar de cada época, en algunas expresando una belleza etérea como se dice en el apartado dedicado al renacentismo, en otras mas abstracta o realista e incluso las diferentes emociones tanto negativas como positivas.

Me gusto mucho, no tenia muy clara la linea de tiempo en el que ocurría cada movimiento y el saberlo ahora hace que tenga mas sentido las pinturas que vi algunas vez dadas su contexto historico.

Muy interesante. Como de costumbre un placer leerte Gabriela Agustina