Por Susana Maidana.

¿Qué significa pensar con razón en un mundo que parece celebrar la irracionalidad? La palabra resuena solemne, pero también incómoda. Durante siglos la razón fue presentada como el núcleo de nuestra vida en común, la medida de lo humano, la brújula de la filosofía y de la política. Sin embargo, nunca estuvo libre de tensiones; razón, racionalidad y razonabilidad son términos que se cruzan, se confunden y se combaten, revelando que lo que parece evidente rara vez lo es.

El origen: logos y ratio

El punto de partida está en Grecia. Logos no era solamente palabra, significaba reunión, lugar donde el ser se desoculta, donde algo adquiere sentido. Heidegger recuperó ese matiz, el logos no fija una identidad definitiva, sino que abre lo dinámico, lo que puede revelarse. Otto, por su parte, recordaba que mythos también era palabra, pero palabra fáctica, lo real narrado. Platón intentó dejarlo atrás, reducir el mito a fábula, pero en Homero todavía mythos y logos no se oponen, sino que se tensionan. El paso del mito al logos no es, entonces, el abandono de la fantasía por la razón, sino la transformación de la palabra en fundamento, en explicación.

Roma ofreció otra inflexión; ratio. Allí razón significaba calcular, valorar, explicar. También medir, ponderar, administrar. Era la palabra del Imperio, de la contabilidad y el orden. La modernidad heredó ambas dimensiones, la razón como fundamento y como instrumento, como luz que aclara y como cálculo que ordena. Ferrater Mora lo sistematizó con precisión, razón como facultad de conocer lo universal, como proporción matemática, como fundamento de algo o, simplemente, como decir.

Tipos de razón: entre la ciencia y la vida

Con el tiempo se multiplicaron las formas de la razón. Dialéctica, especulativa, histórica, instrumental, práctica, pura, teórica, vital. Ferrater Mora las enumera con detalle. Kant distinguió entre razón teórica y razón práctica, la primera busca conocer, la segunda orientar la voluntad en ética, política, religión. Norberto Bobbio propuso otro eje; una razón fuerte, propia de la ciencia y su pretensión de universalidad, y una razón débil, prudencial, consciente de límites y contextos.

Pero incluso en la modernidad hubo voces críticas frente a las pretensiones absolutas de la razón. David Hume despojó a la causalidad, la identidad y las ideas abstractas de todo carácter ontológico; no existen como verdades universales, dependen de la percepción y del sentimiento. La razón, dijo, es esclava de las pasiones. Allí donde la Ilustración veía claridad y distinción, Hume encontró incertidumbre. Kant intentó salvar a la razón de ese naufragio, pero lo hizo reconociendo sus límites, puede conocer el fenómeno, no la cosa en sí.

En esa tensión seguimos atrapados, entre la razón que busca certezas y la experiencia que las desarma, entre la razón que quiere dominar y la vida que resiste ser reducida al cálculo.

Racionalismo y empirismo: la disputa moderna

La modernidad se organizó alrededor de un dilema. El racionalismo, con Descartes a la cabeza, exigía claridad, distinción, certeza, autosuficiencia. Tomaba a las matemáticas como modelo, lo simple garantiza la verdad. El empirismo, con Locke y Hume, advertía que todo conocimiento empieza en la experiencia y no debe ir más allá de ella. Kant intentó una síntesis, reconoció que la razón no puede acceder a lo absoluto, pero tampoco puede prescindir de las estructuras a priori que hacen posible el conocimiento.

Esa disputa no fue solamente filosófica, moldeó la política, la ciencia y hasta la estética. La confianza racionalista en sistemas cerrados dio lugar a proyectos de dominio total (desde utopías revolucionarias hasta burocracias de hierro). La cautela empirista, en cambio, alimentó la sospecha frente a todo dogma, pero también el escepticismo paralizante.

Usos de la razón: proyectar, investigar, construir

Roberto Rojo distinguió tres modos de usar la razón. El proyectivo, que busca la verdad, la razón como luz natural que se lanza sobre el mundo. El introyectivo, que investiga a la propia razón para conocer sus límites (Kant, Husserl). Y el constructivo, que edifica modelos teóricos (Agustín, Hobbes, Leibniz).

Estos usos muestran que la razón no es un espejo pasivo de la realidad, sino una fuerza creadora. Hobbes la redujo a cálculo —sumar y restar nombres—, mientras que Leibniz levantó con ella un edificio monadológico para explicar la totalidad. En todos los casos, la razón no se conforma con describir, produce, organiza, configura.

Racionalidad: el sesgo de la eficiencia

Cuando hablamos de racionalidad, entramos en otro terreno. Aquí la razón se encarna en prácticas, en sistemas, en ideologías. Hablamos de racionalidad económica, jurídica, histórica. Cada una con su propio lenguaje, sus propios fines, sus propios sesgos. Cuno Cruz recuerda que la racionalidad suele usarse en contextos ideológicos, la racionalidad instrumental mide eficacia; la racionalidad jurídica, corrección; la racionalidad histórica, causalidad en procesos sociales.

Max Weber lo vio con claridad, la modernidad se caracteriza por la racionalización creciente de la vida, la burocracia, la dominación legal. Todo puede medirse, cuantificarse, ordenarse. Pero ese proceso, que prometía emancipación, engendró una nueva jaula; la “jaula de hierro” de la racionalidad instrumental.

Razonabilidad: el límite moral

La razonabilidad introduce un matiz distinto. Perelman y Alexy lo señalaron, mientras la racionalidad tiene que ver con la coherencia lógica y la eficiencia, la razonabilidad se orienta a valores. Una decisión es razonable si puede ser aceptada por una comunidad, si supera la prueba del auditorio.

No basta con que algo sea racional. Una política puede ser racional y, al mismo tiempo, profundamente irrazonable, basta mirar cómo se justifican guerras, recortes sociales o algoritmos financieros que destruyen vidas en nombre de la eficiencia. Lo razonable apela al equilibrio, a la justicia, a lo humano. Es, en última instancia, un límite moral a la lógica del cálculo.

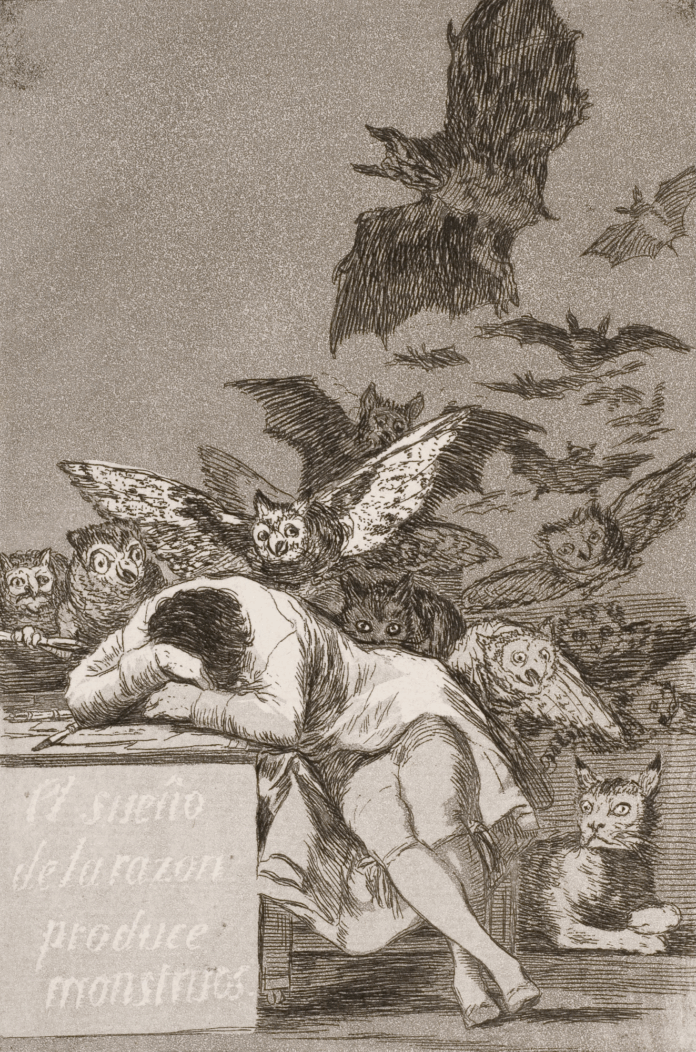

La paradoja ilustrada: razón y mito

La Ilustración creyó haber liberado a la humanidad mediante la razón. Pero Adorno y Horkheimer, en Dialéctica de la Ilustración, mostraron la paradoja, la razón que se pretendía emancipadora terminó convirtiéndose en mito. La misma lógica que permitió dominar la naturaleza se transformó en dominación del hombre por el hombre. Hoy esa paradoja reaparece en nuevas formas, la razón algorítmica, el big data, la inteligencia artificial que promete objetividad y transparencia, pero que reproduce sesgos, invisibiliza y controla.

La razón débil y nuestro presente

La postmodernidad rompió el sueño moderno de una razón universal. Gianni Vattimo habló de una “razón débil”, menos arrogante, más consciente de sus límites, abierta a la contradicción y la ambigüedad. No es irracional, es una razón que resiste a la tentación del absolutismo. Una razón que ya no impone, sino que dialoga; que ya no busca certezas inquebrantables, sino que sostiene la fragilidad de la existencia.

En tiempos donde la racionalidad instrumental lo devora todo —desde la economía hasta el arte, desde la política hasta la vida cotidiana—, la razón débil puede ser un refugio y una herramienta. Una manera de resistir al cálculo que lo reduce todo a números y resultados.

La razón como resistencia

Tal vez la tarea pendiente sea esta: recuperar una razón que no se agote en el cálculo ni en la autosuficiencia, sino que se atreva a ser razonable. Una razón que habite la incertidumbre sin rendirse a la trivialidad, que pueda sostener preguntas incómodas en un tiempo que busca anestesiarlas con espectáculo y consumo.

Porque, al final, la verdadera fuerza de la razón no está en imponer certezas, sino en resistir el olvido. Y en esa resistencia se juega todavía la posibilidad de pensar y de vivir juntos.