Por Martina Sáenz.

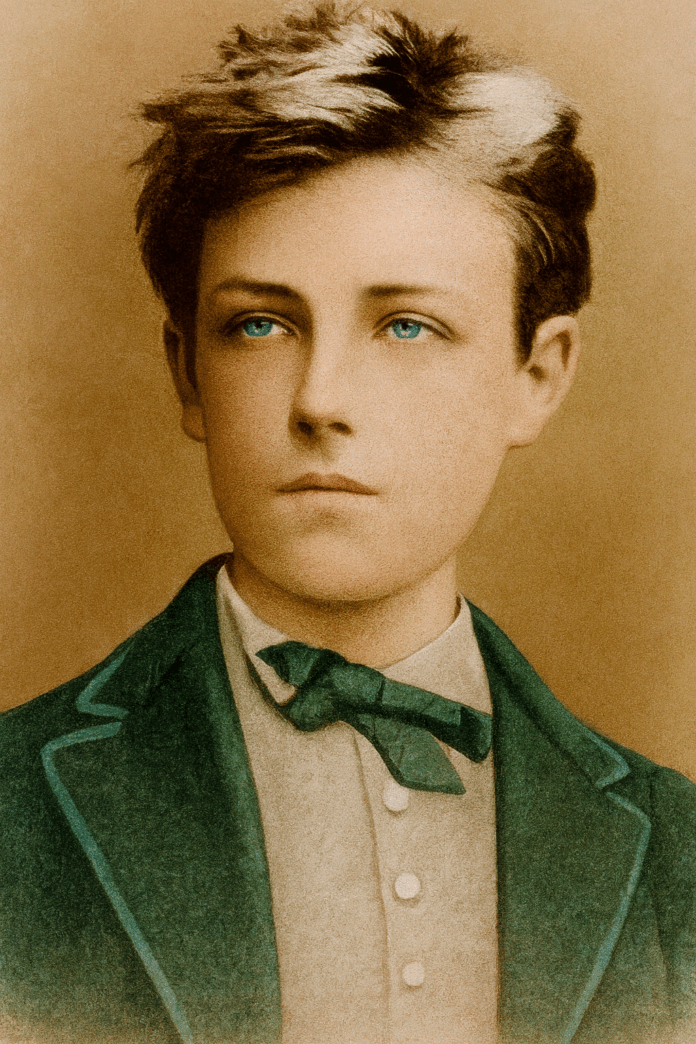

Arthur Rimbaud no fue un poeta: fue un meteorito. Su paso fue breve, deslumbrante y devastador. A los quince años ya escribía versos que desbordaban a sus contemporáneos; a los diecinueve había creado una obra capaz de cambiar la poesía para siempre; a los veinte, dejó de escribir. El mito comienza allí: no en lo que produjo, sino en lo que se negó a seguir produciendo. Rimbaud encarna el maldito absoluto porque convirtió la literatura en experiencia límite y después la abandonó como quien huye de un incendio.

En 1873, con apenas diecinueve años, Rimbaud publica Una temporada en el infierno. Allí confiesa el experimento radical de querer convertirse en vidente: “El poeta se hace vidente mediante un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos”. La frase es un manifiesto de autodestrucción y de creación. Desarreglar los sentidos para que aparezca otra realidad, otra percepción, otro lenguaje.

La poesía deja de ser un oficio para convertirse en metamorfosis. Rimbaud quería convertirse en otro. “Yo es otro”, escribió en una carta célebre. Esa frase inaugura un territorio donde el sujeto ya no es unidad, donde la identidad se fractura para dejar pasar lo innombrable. La escritura, para él, no era espejo de la vida, sino desgarramiento de la vida.

Ese desgarramiento tiene un nombre: Iluminaciones. Sus poemas en prosa son visiones de ciudades imposibles, de viajes, de cuerpos que se disuelven en imágenes. Allí está el germen de toda la poesía moderna: el surrealismo, la escritura automática, la ruptura con la lógica racional. André Breton lo consideró un precursor inevitable. Bataille lo leyó como explorador del exceso. Incluso poetas y músicos del siglo XX, como Allen Ginsberg o Patti Smith, lo veneraron como santo patrono de la insolencia.

La vida de Rimbaud no se limitaba a la página. Vagabundeaba por París, dormía en la calle, se alimentaba de alcohol barato, de sexo y de desdén por la moral burguesa. En su relación con Paul Verlaine, el amor se volvió violencia: celos, golpes, tiros. Verlaine lo describió como un demonio. Pero ese demonio había logrado algo que ningún adulto había conseguido: poner a la poesía en estado de peligro.

La maldición no está sólo en los excesos. Está en la intensidad insoportable de quien vive todo demasiado rápido. Rimbaud condensó en cinco años la obra que a otros les lleva décadas. Como si supiera que no había tiempo, que la poesía era un fuego breve y que después del incendio no quedaría nada.

A los veinte años, Rimbaud dejó de escribir. El gesto fue tan radical como su poesía. Se fue de París, viajó por Europa y finalmente se instaló en África. Allí trabajó como comerciante, traficante de armas y de marfil, empleado colonial. El poeta vidente se convirtió en mercader.

Ese silencio es lo que lo convierte en maldito definitivo. No es el poeta que muere joven dejando obra inconclusa, como Keats. No es el escritor que se destruye en el alcohol pero sigue escribiendo. Rimbaud hizo algo peor: abandonó. Demostró que la poesía podía ser un episodio y no una vida. Que el don podía ser negado. Que el silencio podía ser una forma de escritura, la más cruel de todas.

Algunos lo leen como castigo: el vidente que no soportó sus visiones. Otros como coherencia: una vez que había desarreglado los sentidos hasta el límite, ya no quedaba nada más que callar. Sea como sea, el mito se alimenta de esa negativa. El silencio de Rimbaud pesa tanto como sus versos.

Los surrealistas lo canonizaron. Breton, Aragon y Soupault lo leyeron como precursor de la escritura automática. Antonin Artaud lo reconoció como guía en el camino hacia la crueldad y la desposesión. Georges Bataille lo incluyó en su constelación de los excesivos, de los que ponen el cuerpo en juego como vía de conocimiento.

En el siglo XX, Rimbaud reaparece en poetas como Jim Morrison, en músicos como Patti Smith, en novelistas como Henry Miller. Es un mito transhistórico, el adolescente eterno que incendió el lenguaje y después lo abandonó.

Rimbaud es insoportable porque muestra que se puede ser más grande que la propia obra. Que el mito no necesita cantidad, sino intensidad. Que el silencio puede ser tan estridente como el grito.

El maldito absoluto no es el que muere, sino el que renuncia. Rimbaud llevó la poesía a su límite y cuando ya no había más allá posible, eligió callar. Ese silencio, todavía hoy, nos sigue quemando.

“Besé el alba de verano.

Nada se movía aún en el frente de los palacios.

El agua estaba muerta.

Las sombras aún no se alejaban del camino del bosque.”

— Iluminaciones