Por Susana Maidana.

La modernidad deja de existir cuando desaparece la posibilidad de seguir hablando de la historia como una entidad unitaria.

Gianni Vattimo.

Se han dado múltiples concepciones sobre qué es la postmodernidad. Algunos la describen como una continuación exacerbada de la modernidad; otros, como su crisis o incluso como una ruptura definitiva con ella. Para comprender de qué hablamos, es necesario, primero, precisar qué entendemos por modernidad desde el punto de vista filosófico.

En esta primera parte abordaremos los rasgos dominantes de la modernidad; en la próxima, nos adentraremos en los ejes centrales de la postmodernidad: la crisis del sujeto y de la razón, el fin de la historia y de la ética, la sociedad de la simulación y la era del vacío.

1. La Modernidad

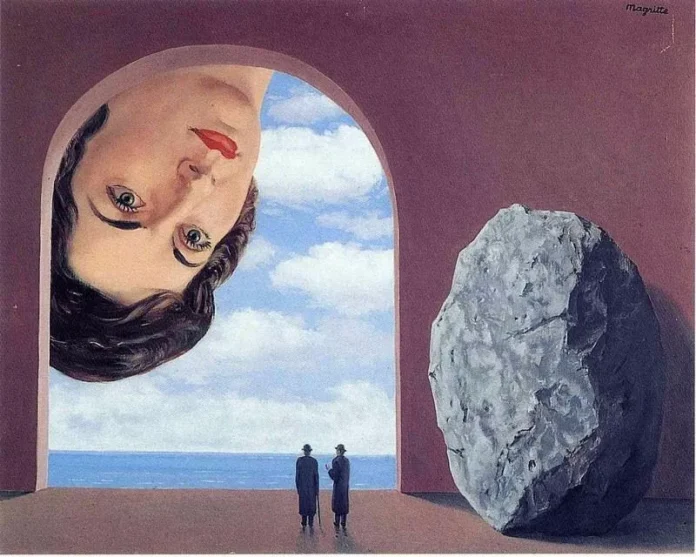

La modernidad es, ante todo, la era de la razón y de la ciencia. Nace sobre las ruinas del mundo feudal y se caracteriza por su optimismo y su fe en el progreso, en la capacidad de la razón para liberar al hombre. Heidegger la llama “la época de la imagen del mundo”, porque el sujeto moderno se preocupa menos por la esencia de lo real y más por las formas en que lo conoce, por sus percepciones e ideas.

El hombre moderno se concibe como un ser racional, una cosa pensante capaz de reflejar el mundo tal cual es, sin opacidades ni interferencias. Confía en la posibilidad de conocer y dominar la naturaleza, de transformarla a su medida. La razón moderna se presenta como totalizadora, capaz de ofrecer normas universales para la ética, la estética, la política y la sociedad. Nada, en teoría, escapa a su alcance.

2. La Postmodernidad: la crisis del sujeto y de la razón

La postmodernidad surge en las últimas décadas del siglo XX, pero hunde sus raíces en diversas transformaciones previas. La ciencia contemporánea comenzó a cuestionar pilares de la ciencia clásica: la objetividad, el determinismo, el análisis como método único. Thomas Kuhn demostró que el conocimiento científico no avanza linealmente, sino a través de rupturas de paradigma. La ciencia, en lugar de acumular certezas, atraviesa revoluciones.

A estos cambios se sumaron factores históricos: guerras, crisis coloniales, caída del muro de Berlín, degradación ambiental, abusos de la técnica. Todo ello socavó la confianza en la razón como fuente de felicidad y paz. Los medios masivos de comunicación, con su aceleración constante, modificaron hábitos, modos de vida y estructuras de pensamiento.

Jean-François Lyotard señaló que el saber dejó de ser un valor de uso para transformarse en un valor de cambio, sujeto a las leyes del mercado. El conocimiento ya no se busca por su verdad, sino por su utilidad o su rentabilidad.

a) La crisis del sujeto y de la razón

Marx, Freud, Nietzsche y Heidegger son los grandes precursores de esta crítica.

Marx desenmascaró la ilusión de transparencia del pensamiento: el conocimiento no refleja la realidad, sino las condiciones sociales e ideológicas de la producción. Freud profundizó el golpe al afirmar que la mente está atravesada por el deseo y lo inconsciente. Nietzsche, por su parte, mostró que el sujeto racional es una invención del lenguaje y que la “verdad” no es más que un conjunto de metáforas estabilizadas por el hábito.

El hombre, dice Nietzsche, inventó el conocimiento para compensar su fragilidad, y en ese intento quedó atrapado en sus propias abstracciones. “Dios ha muerto” significa que los valores tradicionales han perdido su fundamento. La moral burguesa moderna, en consecuencia, se vacía de contenido.

Heidegger criticó la razón calculadora que domina al ser humano moderno, proponiendo un pensar más meditativo, atento al sentido del ser. Horkheimer y Adorno, desde la Escuela de Frankfurt, denunciaron la “episteme de la dominación”: la razón puesta al servicio del control y del poder.

La filosofía del lenguaje, con Wittgenstein, también rompió con la idea de universalidad: las palabras no tienen un sentido fijo, sino que adquieren significado en el uso, en los múltiples juegos del lenguaje. No hay una verdad única, sino pluralidades y regionalismos.

b) El fin de la historia y de la ética

Según Vattimo, la modernidad termina cuando deja de ser posible hablar de una historia unitaria. Marx, Nietzsche y Benjamin ya habían advertido que esa idea de un sentido único era una construcción ideológica. A ello se sumaron las crisis del colonialismo y del imperialismo, y la expansión de los medios de comunicación, que multiplicaron los relatos del mundo.

Esta fragmentación marca el fin de las grandes utopías y de las narrativas universales. Fukuyama lo tradujo en su célebre tesis del “fin de la historia”, expresión de la ideología neoliberal. La postmodernidad se presenta así como un tiempo sin fundamentos, donde todo se relativiza.

El pensamiento postmoderno es —dice Vattimo— un pensamiento “de la contaminación”: abierto, inestable, plural, sin principios fijos ni verdades únicas. Esa relativización alcanza también a la ética. Como anticipó Nietzsche, sin Dios no hay valores absolutos. En la era de la anomia y el individualismo, el desafío es sobrevivir bajo el imperio del “todo vale”.

Si la modernidad proponía una eticización de la vida —una existencia regida por deberes universales—, la postmodernidad introduce una estetización del mundo: vivir el instante, buscar el placer inmediato, transformar la moral en experiencia estética. El hombre postmoderno, más que obedecer normas, busca sentir.

[Continuará en la próxima entrega: “La era del vacío y la sociedad de la simulación”]