Por Juan Schmidt.

Somos unos inválidos, los artistas. Nuestro arte no es nada, porque nuestras herramientas están ya demasiado embotadas para alcanzar y expresar lo esencial. Sólo Cristo posee esa facultad. Llega a nosotros directamente, sin necesidad de escribir ni pintar; a cada instante transforma su vida entera en una obra de arte.

Vincent Van Gogh

De todas las personas que podrían haber escrito sobre Klaus Kinski, seguramente yo estoy entre las últimas. Pero tal vez le hubiera gustado esa irreverencia, o me habría convertido en su peor enemigo. Da lo mismo: Kinski vivió siempre en esa frontera donde toda admiración se convierte también en repulsión.

En un mundo saturado de actores intercambiables, él fue una anomalía: un ser que no se limitaba a interpretar papeles, sino que vivía como si cada gesto fuera ya una escena trágica. No representaba personajes: se convirtió en ellos, hasta borrar cualquier diferencia entre el hombre y la obra. Eso es Kinski.

Hablar de su carrera, de su biografía, de sus exabruptos, es secundario. Todo eso ya fue contado mil veces. Lo que importa es otra cosa: su modo de existir como si estuviera en un escenario permanente, como si la vida entera debiera ser tragedia griega. Si alguna vez hubo un actor fiel al origen trágico del teatro, ese fue él. Eso es Kinski.

Kinski no podía —ni quería— ser un ser humano común. Para él, la vida era inseparable de la representación. Cada entrevista, cada arranque de furia, cada silencio: todo era parte de la obra. Y la obra se adelanta siempre a la interpretación: cuando un artista es reconocido por lo que hace, ya no puede ser reconocido por lo que es. Kinski quedó atrapado en ese destino, como si Kafka hubiera sido condenado a ser Josef K. toda su vida. Eso es Kinski.

“El espectador siempre es un traidor.” No lo dijo en esos términos, pero toda su vida pareció gritarlo. El espectador, que mira sin comprender, que juzga sin vivir, que domestica lo salvaje para volverlo producto. Esa traición cotidiana lo volvía aún más feroz. Eso es Kinski.

Aguirre y la locura

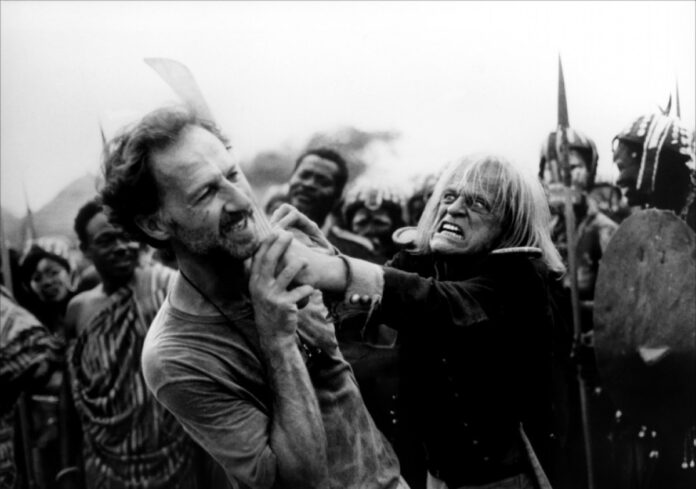

En Aguirre, la ira de Dios (1972), Werner Herzog lo convirtió en conquistador delirante, obsesionado con alcanzar El Dorado. El rodaje fue una batalla: Kinski gritaba, se enfurecía, exigía control absoluto. Hay una anécdota célebre: en medio de una discusión, blandió un machete contra el equipo técnico y amenazó con abandonar la película. Herzog, con un rifle de caza en la mano, le dijo que podía hacerlo, pero que antes lo mataría y luego se suicidaría. El rodaje siguió.

El resultado fue otra cosa: la locura de Aguirre es indistinguible de la locura de Kinski. Ese río amazónico arrastrando balsas y cadáveres parecía arrastrarlo a él mismo. El límite entre actuación y vida desapareció. Aguirre se cree elegido por Dios para fundar un reino imposible; Kinski parecía elegido para encarnar esa locura sin distancias. No había máscara: había posesión. Eso es Kinski.

Fitzcarraldo y la imposibilidad

Una década después, Herzog volvió a invocarlo en Fitzcarraldo (1982). La trama: un hombre obsesionado con llevar un barco de vapor por encima de una montaña en la selva. La producción misma repitió esa locura: cientos de hombres arrastrando un barco real. Nadie necesitaba actuar: la demencia estaba sucediendo frente a la cámara.

Kinski, con su mirada desquiciada, era la encarnación misma de ese delirio. Herzog dijo que pensó en matarlo más de una vez. Kinski respondió que también lo había pensado de él. El odio era tan necesario como la película. El rodaje fue un duelo: Herzog filmaba como si quisiera someterlo, y Kinski actuaba como si quisiera destruir la película. De ese combate nació una obra irrepetible.

El barco deslizándose por la montaña es también la imagen de la imposibilidad de Kinski: un actor que arrastra su vida como un peso descomunal, un artista que no puede abandonar la escena aunque lo destruya. Fitzcarraldo fracasa en su sueño, pero Kinski triunfa en su condena: ser devorado por el teatro de la vida. Eso es Kinski.

El vampiro eterno

En Nosferatu, el vampiro (1979), Kinski fue algo más que un monstruo clásico. Su Conde Drácula no era solo terrorífico: era trágico, melancólico, enfermo de deseo. El maquillaje apenas acentuaba lo que él ya traía en la mirada. El vampiro que contagia la peste era también el actor que contagiaba su desesperación. Lo grotesco se volvió sublime.

Kinski no interpretaba a Nosferatu: lo encarnaba como alguien que vive condenado a una existencia interminable, sedienta e infeliz. El vampiro se convierte en metáfora de sí mismo: condenado a repetir, a devorar, a actuar sin cesar. Como un Nosferatu de carne y hueso, Kinski necesitaba la sangre del conflicto para existir. Eso es Kinski.

El último actor

Kinski encarnó un modo de ser artista que ya casi no existe. La modernidad convirtió al actor en profesional, en técnico de la interpretación, en engranaje de una industria. Kinski fue lo contrario: un ser insoportable, inadaptado, desbordado, que nunca pudo separar su vida de su oficio. No actuaba: vivía en escena. Por eso se lo llama “el último actor”: el último que hizo de su vida entera una obra de arte. Eso es Kinski.

El maldito necesario

Kinski fue insoportable. Un idiota engreído, seguro de su talento, capaz de arruinar cualquier convivencia. Pero también un testimonio de que el arte verdadero tal vez sea imposible sin exceso, sin contradicción, sin desborde. Convencido de que, aunque volviera a la calle, seguiría sufriendo lo mismo y seguiría actuando igual. Eso es Kinski.

Fuera de los rodajes, también era una tormenta. Sus lecturas públicas de poesía —gritadas, sudorosas, violentas— eran parte del mismo teatro. Su autobiografía, Yo necesito amor, fue un escándalo que oscilaba entre lo obsceno y lo patético. Siempre el mismo grito, la misma furia, la misma demanda de atención.

Quizás nunca hubiera sido Kinski sin Herzog, sin ese contrapunto de amor y odio que les permitió crear juntos algunas de las películas más intensas del siglo XX. Pero tampoco hubiera sido sin su propia condena: no poder dejar de representar. Todo lo que tocaba tenía que transformarse en escena. Eso es Kinski.

Ecos de los otros malditos

Su vida fue un grito desesperado contra la normalidad, un recordatorio incómodo de que vivir en conflicto es la única forma de vivir en verdad. En ese grito resuenan otros ecos: la voz desgarrada de Artaud, que convirtió su cuerpo en campo de batalla; la huida de Rimbaud hacia tierras lejanas, como si la poesía solo pudiera continuar en la aventura; la carne retorcida de Bacon, donde lo humano se vuelve monstruo y todavía más verdadero. También el vértigo de Nietzsche, que soñó con la vida como obra de arte y terminó devorado por su propio exceso; y la oscuridad de Bataille, que buscó en el sacrificio y en el exceso un conocimiento que la razón nunca alcanzaría.

Todos ellos, como Kinski, nos enseñan que el arte que incomoda, el arte que duele, es también el único que resiste.

Epílogo: la necesidad de amor

En el fondo, quizás Kinski no fue más que esto: un hombre que solo necesitaba amor. Pero su modo de pedirlo fue insoportable: gritos, excesos, furia. Como si supiera que nadie iba a concedérselo en silencio. Por eso nunca dejó de representar. Por eso murió siendo todavía Kinski. Eso era Kinski.