por José Mariano.

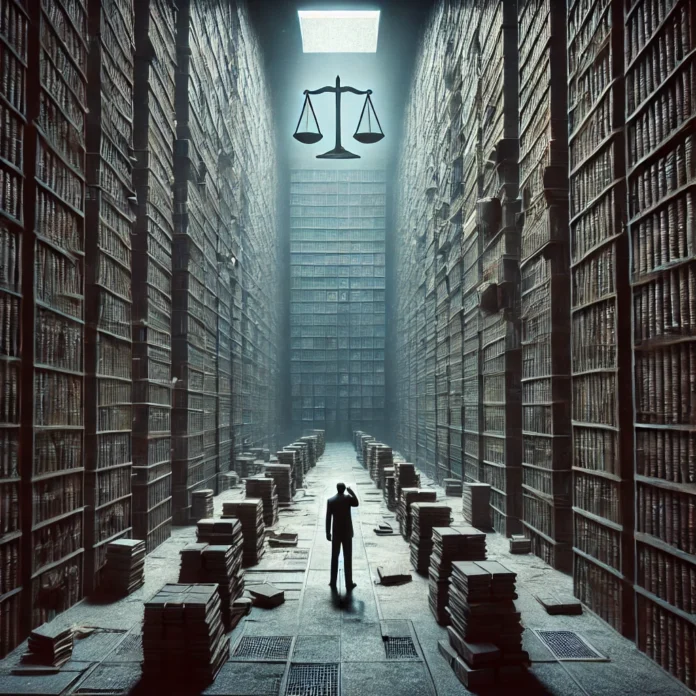

Entre expedientes interminables, como los de las causas de jubilaciones que acumulan años de demora sin resolución; lenguajes ininteligibles que alejan a las víctimas más que protegerlas; y estructuras que se justifican a sí mismas, el sistema judicial argentino se parece cada vez más a la pesadilla kafkiana. ¿Qué pasa cuando la justicia se vuelve inaccesible incluso para quienes la buscan?

La pesadilla burocrática de K.

En El proceso, Franz Kafka narra la historia de Josef K., un hombre arrestado una mañana sin que se le informe el motivo. A partir de allí, su vida se transforma en un descenso absurdo por pasillos interminables de un sistema que lo acusa sin explicar, que lo convoca sin responder, que lo enreda sin resolver.

Esa imagen, tan cargada de simbolismo, hoy parece una descripción literal de lo que viven miles de ciudadanos argentinos cuando intentan atravesar el sistema judicial. Audiencias suspendidas sin previo aviso, sentencias que nunca llegan, expedientes que se duermen en escritorios invisibles. Kafka no exageró. Sólo se adelantó. Basta con recordar el caso de la causa AMIA, donde décadas de investigaciones, encubrimientos y dilaciones han dejado a las víctimas sin respuestas claras y a la sociedad atrapada en un proceso sin fin.

Lenguaje técnico como forma de exclusión

El derecho, en lugar de ser una herramienta de acceso, se ha convertido en una barrera. El lenguaje jurídico es oscuro, innecesariamente complejo, blindado para el ciudadano común. Basta leer fragmentos de fallos como el siguiente: «Atento a las constancias obrantes en autos y conforme el art. 7 inc. c del CPCC, corresponde declarar abstracto el recurso interpuesto, sin costas por no haber mediado contradictorio», donde lo que debería ser una decisión accesible se transforma en un enigma que sólo los iniciados pueden decodificar.

Es como si los expedientes se escribieran para alejar en lugar de acercar. Las personas se ven obligadas a delegar completamente su defensa en profesionales que, muchas veces, tampoco logran entender del todo la lógica del proceso.

“En El proceso, las palabras no iluminan. Confunden. Y eso mismo ocurre cuando un fallo más parece un acertijo que una decisión de justicia.”

El poder que no se ve, pero que opera

Josef K. nunca descubre quién lo acusa. Tampoco sabe cuál es el tribunal, ni dónde termina su causa. El sistema judicial, en la novela, es una red infinita de pasillos donde cada oficina remite a otra, y nadie puede (o quiere) dar respuestas.

¿Acaso no sucede algo similar en la vida real? Cuando se apela, se revisa, se gira, se eleva. Cuando nadie firma, pero todos deciden. Cuando un expediente puede pasar años sin moverse porque “falta una resolución superior” que nadie termina de escribir.

“La Justicia no es ciega. Es invisible. Y eso es peor.” Basta con observar cómo en causas sensibles como la del Memorándum con Irán, las responsabilidades se diluyen entre apelaciones y tecnicismos, mientras el ciudadano común pierde toda noción de quién decide y por qué.

¿Es posible salir del laberinto?

Si el derecho pretende ser una herramienta de justicia, debe ser comprensible. Debe acercar, no excluir. Debe hablar un lenguaje que no aleje a quien más necesita ser oído.

Hoy, muchos viven atrapados en procesos judiciales que no entienden, ni el porqué, ni el cuándo, ni el cómo. Es hora de preguntarnos si este sistema sirve a la justicia o solo a sí mismo.

Como advirtió Kafka, cuando la lógica del procedimiento suplanta la lógica de la verdad, lo que queda no es justicia, sino administración. Una que responde a sus propias reglas, no a las necesidades del pueblo.

Y si la justicia no puede ser entendida por el pueblo, entonces no es justicia: es teatro. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar una justicia que no se puede descifrar? ¿No es hora de exigir que los procedimientos sirvan a la verdad y no a la burocracia?