por Nicolas Salvi & José Mariano.

No es sólo una palabra. Es una grieta. Una fisura. Un modo de vestir la historia. Una forma de imaginar el mundo desde el exterior.Una palabra no flota sola. Arrastra cosmogonías. Las lenguas, como las órbitas, delinean trayectorias que parecen objetivas, pero son plenamente valorativas. Cuando uno se lanza al espacio, no escapa del mundo: lo arrastra con él.

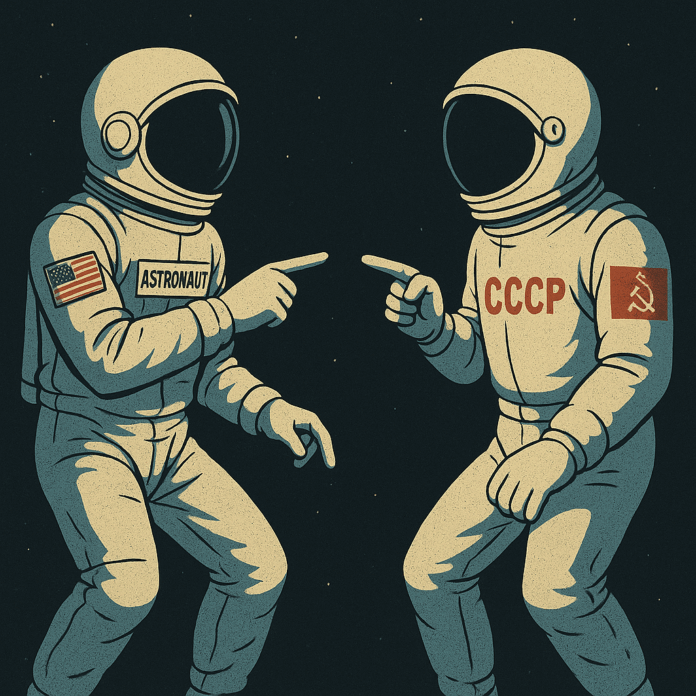

En el espacio, todo parece flotar. Pero incluso allí, las palabras no pierden peso. Un estadounidense se llama astronauta. Un ruso, cosmonauta. Ambos caminan en gravedad cero, pero no pisan el mismo terriotrio simbólico. ¿Por qué? ¿Qué se cuela en esa diferencia?¿Qué leyenda vibra en la elección de un prefijo? ¿Qué mundo posible se abre -o se clausura- al nombrar así al que se interna en el abismo?

Astronauta viene del griego astron (estrella) y nautes (navegante): el que surca el firmamento como una extensión del mar abierto.Cosmonauta viene de cosmos (universo, orden) y nautes: el que navega dentro del orden cósmico, como quien acepta un sistema mayor.

La diferencia parece leve, pero en el lenguaje se cuela una manera de ver el mundo. Constelaciones de cuestiones.Uno busca lo desconocido; el otro se mueve dentro de un todo. Uno sugiere desvío, exploración. El otro, permanencia, estructura.Uno empuja los límites. El otro los habita.Esa diferencia, que parece solamente filológica, es una forma de posicionarse ante lo desconocido: como conquista o como comunión. Como fractura o como integración.

Durante la Guerra Fría, esa diferencia se convirtió en frontera.La URSS oficializó el término cosmonauta no solo por orgullo lingüístico, sino como una forma de decir: no soñamos lo mismo. Los cosmonautas no eran individuos que brillaban con luz propia. Eran figuras del colectivo. Productos de un esfuerzo compartido.No eran el héroe aislado. Eran el cuerpo en función de un plan. Un plan que no era personal. Era materialista e histórico.

Los astronautas, en cambio, aparecían como pioneros del individuo, héroes modernos en el desierto estelar. Padres fundadores del futuro. Figuras que condensaban la lógica del self-made man americano, pero proyectada hacia la nada. Una especie de cowboy con casco, avanzando hacia donde no hay nadie, con la bandera en la mochila y la empresa detrás. En busca del oro desconocido.

El entrenamiento también contaba otra historia. El cosmonauta era cuerpo dispuesto a soportar, experimentar, rendir. Dispuesto, aunque no sea del todo consiente, a ser kamikaze de este sueño absoluto. El astronauta, un profesional de elite, un avatar del control y la eficiencia. Ambos eran cuerpos límite. Pero se les pedían cosas distintas.Uno debía fundirse con la máquina. El otro debía dominarla.Uno se pensaba como parte del dispositivo. El otro, como su operador más competente.

Yuri Gagarin fue el primero. No bajó a la Luna, pero fue el primero en ver la Tierra desde afuera. El primero en orbitar el planeta, en salir del útero atmosférico y mirar hacia abajo. Su sonrisa todavía flota en blanco y negro, redonda, contenida, como si supiera que no era solo él quien estaba allá arriba, sino todo un pueblo.

Neil Armstrong dejó la primera huella humana en otro mundo.Una pisada que se volvió símbolo, frase, mercancía. “Un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad…”. La luna como pantalla. Como escenario. Como nuevo mito de origen de la modernidad occidental.Gagarin parecía volar con el alma de un obrero. Armstrong pisaba como quien firma un contrato con la eternidad.

Ambos quedaron inscritos en el silencio del espacio como mitos del siglo XX. Dos cuerpos lanzados al más allá, uno desde el comunismo terrestre, el otro desde el capitalismo celestial.

También las ficciones siguieron rutas paralelas.Al oriente europeo, en el espacio de Varsovia, en Solaris de Stanisław Lem el espacio era un espejo. Un mar que devuelve recuerdos, culpa, deseo. Una inteligencia que no dialoga, que solo refleja. Un viaje hacia dentro, camuflado de viaje hacia fuera. Una odisea del alma, filmada con paciencia, dolor, poesía. El pensamiento que piensa que viene de afuera, pero que viene de bien adentro. En EE.UU., la aclamada 2001: Odisea del Espacio de Stanley Kubrick nos mostraba la evolución como destino, la inteligencia artificial como amenaza y posibilidad, el monolito como dios sin rostro. Una odisea técnica, geométrica, monumental. Un cine que piensa pero no siente. Un destino manifiesto que inquieta y enamora. Solaris duele. 2001 deslumbra. Una se ahoga en niebla. La otra flota en mármol.

Hoy la Guerra Fría terminó… ¿o solo mutó de forma? Algo sigue flotando en órbita baja. Una inercia simbólica, como si el duelo no hubiera acabado, solo cambiado de idioma. Elon Musk sueña con Marte como quien traza un mapa de rutas comerciales. No con épica, sino con Excel.

China levanta su propia estación espacial, sobria, meticulosa, sin espectáculo. Rusia, obstinada, sigue enviando cosmonautas. La NASA terceriza lanzamientos, como si también el relato pudiera tercerizarse.

Los taikonautas, astronautas chinos con nombre propio, mezcla de taikong (espacio) y nauta. Los nuevos hombres del espacio. No son solo un tercero en discordia, sino una nueva gramática del ascenso. Una forma de decir que ya no juegan con las reglas del colonizador, sino que escriben sus milenarias nuevas.

El espacio, hoy, ya no parece un teatro de ideologías enfrentadas. Es más bien un mercado orbital. Una zona de soberanías fragmentadas, de relatos superpuestos, de privatizaciones en modo interestelar. Cada cual sube por su cuenta, con su bandera, su logo y su narrativa.

Pero los ecos del viejo duelo siguen ahí, vibrando en silencio. Como polvo lunar adherido a las botas, que nadie logra sacudir del todo. Un Far West estrellado, donde la frontera ya no es geográfica, sino legendaria. Un territorio donde cada nave no solo lleva instrumentos, sino mitologías encapsuladas.

El astronauta se volvió marca. El cosmonauta, archivo de un tiempo.Ambos siguen girando, pero el futuro que habitan no es idéntico.Uno habita el algoritmo. El otro, la épica. Uno quiere ir más lejos. El otro, más profundo.

En el vacío no hay sonido, pero el lenguaje sobrevive como una vibración muda.No es lo mismo subir por conquista que por comunión.Pero tampoco es tan fácil elegir entre ambas. Porque una sin la otra también puede naufragar. El sueño colectivo puede ahogarse en obediencia; la aventura individual, en soberbia.

Tal vez el futuro del espacio no dependa solo de tecnología, sino de qué relato aceptamos llevar con nosotros. No se trata de elegir entre astronauta o cosmonauta, sino de recordar que todo viaje lleva consigo una cosmovisión.No existe órbita inocente. Incluso allá arriba, donde nadie puede oírnos, seguimos contando historias. Monogatari, petites històries, que dicen más que los destinos.