por Ian Turowski.

Hubo una generación –la X– que hizo de la calle su escenario, su campo de batalla, su templo y su refugio. Hijos del desencanto posdictadura, del desempleo noventoso y del “no future” globalizado, los jóvenes de los 80 y 90 no esperaban nada del sistema, y por eso se lo peleaban todo. La rebeldía no era estética, era vivencia. Tomaban la calle, no como fondo para una selfie, sino como territorio para gritar que estaban vivos, aunque doliera.

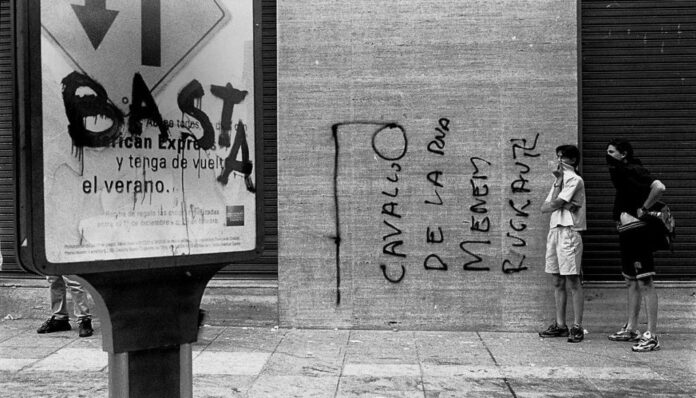

El skate en la plaza, el pogo en un antro con olor a cerveza rancia, las pintadas a medianoche con el corazón latiendo a mil, empuñando un cromo, un hardcore montana, el walkman con el cassette virgen grabado. Era todo a pulmón, a riesgo, con cuerpo. Y por eso dolía más, pero también transformaba más. No había algoritmo que te dijera qué escuchar: te lo pasaba un amigo o lo descubrías en un fanzine fotocopiado. No era cool, era urgente. Ser joven era peligroso, y por eso era auténtico.

Los millennials, en cambio, crecieron con otra promesa. La de que podían ser lo que quisieran, siempre que lo postearan. Hijos de la hiperconectividad, herederos de una adolescencia protegida, estetizada, gestionada por plataformas. Su rebeldía fue más cómoda, más irónica. Ya no se rompía nada, se parodiaba. Ya no se ocupaban las plazas, se compartían posteos. El riesgo se diluyó en likes y la calle se perdió entre las notificaciones. El afuera dejó de ser necesidad y se volvió fondo.

La diferencia no es solo generacional, es también política y poética. La generación X usó el cuerpo para decir lo que no cabía en palabras. Los millennials aprendieron a escribir subtítulos ingeniosos para fotos que no olían a nada. Y no es su culpa: es el signo de los tiempos. Pero sí es nuestra responsabilidad recuperar lo que se perdió en el scroll infinito de las redes.

Porque la calle no es solo espacio físico: es roce, es error, es comunidad. Es donde se construye identidad al chocar con otros, al desentonar, al equivocarse en público. Sin calle, no hay juventud: hay autómatas. Y sin juventud incómoda, no hay transformación posible.

Ahora, para colmo, los referentes de moda se llenan la boca hablando como puertorriqueños haciendo gala de «tener calle», pero la vieron por YouTube. Sueñan con una época que no vivieron, la romantizan en sus posteos y la predican como si fuera propia. Pero nosotros no la contamos: la caminamos nos raspamos los codos, las rodillas y algún que otro ojo morado. Mientras ellos recrean el decorado, nosotros ya habíamos escrito la historia.

Necesitamos que vuelvan los ruidos. Que vuelvan las bandas que desafinan pero escupen verdades en la cara. Que los vagos y las minas salgan otra vez sin pedir permiso, sin coreografías, sin planear contenido para gustarle a nadie. Que vuelvan a ocupar la calle como lo que es: territorio de la vida real. Porque la libertad no se descarga ni se streamea. No se juega en roles virtuales: se banca en la calle, a cara pelada.

Los roles tienen que ser de verdad. De piel, de calle, de aguante y honor. Porque la calle te da medallas y condecoraciones invisibles, marcas que no se ven pero te destacan. Diplomas que no cuelgan de ninguna pared, pero se notan cuando hablás, cuando mirás, cuando sabés cómo pararte en cualquier baldosa.

“No estudió, pero tiene mucha calle” no es un chiste: es una credencial. Es garantía de experiencias, Porque cuando se pudre todo, la calle responde. No subestimen la universidad del asfalto. Esa que no da títulos, pero da herramientas, esa que no se aprende por zoom ni en tutoriales, lo que te salva es haber estado ahí. Y al que no la caminó, se le nota a la legua.