Por Rodrigo Fernando Soriano.

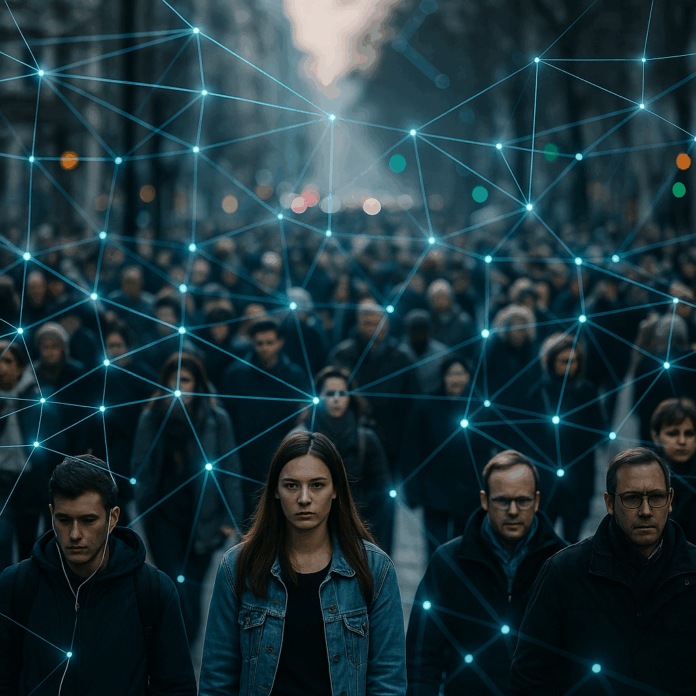

En la era digital, los algoritmos se han convertido en los nuevos mediadores de la experiencia. No solo organizan información: organizan nuestras decisiones. En el ámbito del consumo, esta capacidad de procesar, segmentar y predecir comportamientos ha transformado radicalmente el modo en que se comunican bienes y servicios. La publicidad tradicional, dirigida a audiencias generales, ha sido desplazada por mensajes diseñados con precisión para sujetos identificados, no por su nombre, sino por sus datos.

Esta lógica algorítmica, lejos de ser neutral, afecta directamente la autonomía del consumidor. A través de técnicas como el remarketing, la personalización dinámica de precios o los motores de recomendación, se ejerce una influencia constante y casi imperceptible sobre sus elecciones. Lo que antes era una decisión deliberada, hoy puede ser una reacción calculada por terceros. Ya no se elige: se es elegido.

Desde una perspectiva jurídica, estas prácticas desafían las categorías tradicionales del Derecho del Consumidor argentino. El artículo 42 de la Constitución Nacional, que protege la libertad de elección, la información adecuada y la dignidad del consumidor, aparece como el punto de partida ineludible para analizar si este nuevo modelo comunicacional configura una práctica abusiva. Cuando el consentimiento se torna formal, la información es opaca, y la manipulación emocional reemplaza al convencimiento racional, el derecho debe intervenir.

Pero el desafío no es solo jurídico. Es también ético. La opacidad algorítmica —esas “cajas negras” que procesan decisiones sin ofrecer explicaciones claras— atenta contra los principios de transparencia e igualdad. La calidad de los datos de entrada, muchas veces sesgados o incompletos, puede conducir a resultados discriminatorios o injustos. Además, el diseño de estos sistemas no es ajeno a intereses comerciales que pueden priorizar el lucro por sobre el respeto a la persona.

Frente a este panorama, urge repensar el concepto de práctica abusiva y adaptarlo a la lógica de la sociedad de la información. La regulación debe garantizar trazabilidad, supervisión y explicabilidad de los procesos que inciden sobre derechos fundamentales. Y, por sobre todo, debe preservar la libertad del consumidor frente a la tentación de un mercado que, valiéndose de su intimidad, termina por decidir en su lugar.

El algoritmo no es el enemigo. Pero cuando actúa en las sombras, sin control ni límites, se convierte en una amenaza concreta a la voluntad libre e informada. Y allí donde peligra la voluntad, el Derecho no puede permanecer indiferente.