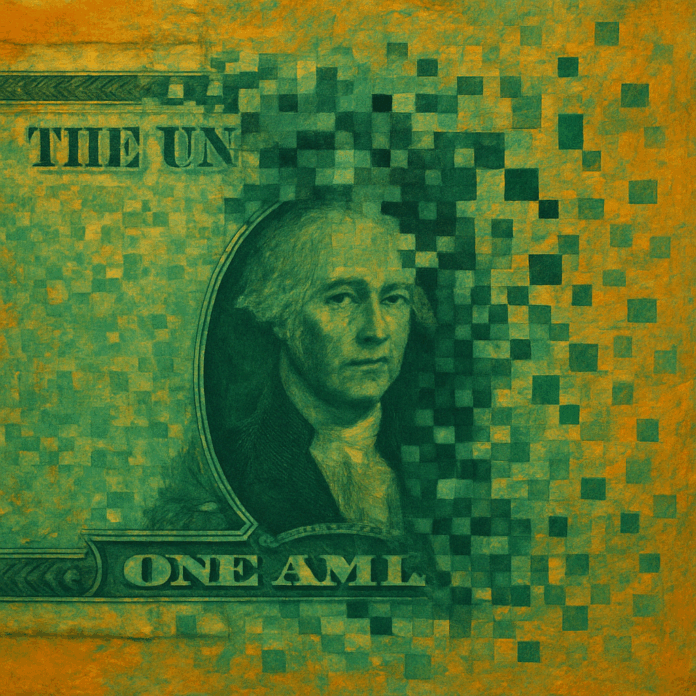

Argentina no es sólo un país obsesionado con el dólar: es una cultura moldeada por su presencia. En ninguna otra sociedad la cotización de una divisa extranjera tiene tanto peso simbólico, narrativo y emocional. El dólar aparece en los noticieros, en las sobremesas, en las redes sociales, en las charlas de kiosco y en los grupos de WhatsApp familiares. No es sólo una moneda: es el termómetro nacional del miedo.

Según datos citados por Almirón Denis y Basante Crespo, Argentina es el país fuera de Estados Unidos con más dólares per cápita en circulación. La explicación de este fenómeno excede lo económico: se trata de un patrón cultural profundamente enraizado en la historia reciente. La inflación crónica, las devaluaciones sucesivas, la falta de confianza en las instituciones y la memoria traumática de crisis como las de 1989 o 2001 han consolidado al dólar como símbolo de estabilidad, éxito e incluso estatus social.

Ernesto Ferraro lo expresa con claridad en El dólar vale más (2004): el dinero no es sólo un instrumento de intercambio, sino también un símbolo de identidad nacional. Las monedas tienen dos caras: una representa al Estado que la emite; la otra, al mercado que la cotiza. El problema argentino es que una ha borrado a la otra. Al desconfiar del Estado, los ciudadanos transfieren su confianza a una divisa extranjera, haciendo de la cotización del dólar no sólo un dato económico, sino una metáfora diaria de la incertidumbre.

***

En este marco, los medios de comunicación cumplen un rol central. No sólo informan: construyen sentido. Lo que no se muestra, no existe. Y lo que se repite, se convierte en verdad. Como plantea Stuart Hall en su clásico texto Decoding and Encoding, los discursos mediáticos no son neutrales: transmiten ideología, encuadres de interpretación, y muchas veces reafirman la lógica dominante. En Argentina, el dólar no se explica: se dramatiza. Los canales de noticias lo transforman en espectáculo constante, reforzando su poder simbólico.

El efecto de los medios es doble: generan ansiedad individual e inciden en decisiones políticas. Como señala Jan-Niklas Feyer, los informes financieros aún no publicados ya influyen en la conducta de los inversores privados. En un país hipersensibilizado por las variables económicas, los medios no son simplemente transmisores: son productores activos de clima. Titulares como “subió el dólar”, “el cepo se levanta”, “se viene el ajuste” no sólo informan, sino que condicionan comportamientos cotidianos.

La aparición de redes sociales como X (antes Twitter) no cambió esta lógica: la multiplicó. Hoy la economía se discute en 280 caracteres, y muchas veces lo que aparece como «voz ciudadana» termina siendo insumo de los mismos medios que antes oficiaban como únicos intermediarios. El resultado es una realidad fragmentada, acelerada, que combina opiniones, memes, fake news y operaciones mediáticas sin distinción clara.

***

La economía argentina no se puede comprender sin observar la pedagogía informal que imparten los medios. Mientras las escuelas ofrecen escasa formación financiera, los canales y redes educan —o deseducan— sobre inversiones, inflación, consumo y ahorro. El resultado es un ecosistema donde la gente aprende con miedo, opina con eslóganes, y toma decisiones con el estómago más que con la cabeza.

La educación financiera es clave, pero no neutral. Tal como señala el Banco Central en sus informes, una población financieramente alfabetizada está mejor preparada para enfrentar crisis. Sin embargo, muchas decisiones económicas no se toman por cálculo racional sino por reacción emocional. En un contexto tan volátil como el argentino, donde ahorrar puede parecer un acto de fe, comprender las emociones vinculadas al dinero es fundamental.

***

El resultado de esta dinámica es una cultura económica de la desconfianza. Desconfianza en el peso, en el Estado, en la clase política, en los medios, en las instituciones. En ese vacío simbólico, el dólar se transforma en un fetiche: una forma de supervivencia, un relato de protección, una rutina sin futuro.

Quizás por eso, como escribió Ferraro, el dólar en Argentina no es sólo una moneda fuerte: es una forma de extranjería interiorizada. Refleja una identidad rota, desplazada, donde lo propio no genera confianza y lo ajeno se convierte en refugio.

***

En definitiva, el dólar es la grieta más profunda del país: no divide entre partidos, sino entre presente y futuro. La obsesión con el dólar es la señal más clara de que el sistema no está funcionando. Y mientras los medios lo eleven a protagonista de la escena nacional, seguiremos atrapados en el mismo círculo.

La economía argentina necesita reformas. Pero también necesita relatos nuevos. Porque no hay cambio económico sin cambio cultural. Y en Argentina, eso empieza por dejar de mirar al dólar como oráculo.