Por Ignacio Adanero.

Había lluvia, probablemente un rocío o algo parecido, cuando la revolución anti-hegeliana dio sus primeros papeles debajo del panteón. Cuando dio papeles de escritor, no papeles de académico.

Es que había lluvia —algo así como un rocío liviano— largando flores amarillas, con ruidos de pájaros grises, pájaros de esos que andan indecisos, menguando entre el amanecer y una noche larga, lenta en irse. Fue entonces cuando el escritor decidió preguntarse por Dios, pero de un modo distinto al de los niños, que a fin de cuentas pueden elegir su cristianismo y no tanto decidirlo.

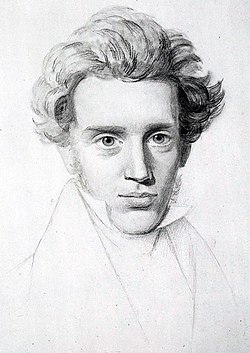

Porque decidir es saltar: es acto, casi nada de conocimiento. Kierkegaard insiste en la cuestión del instante, ese punto “flaco” donde la falta de fundamento ontológico —el mismo que todo lector occidental no deja de señalarle— lo impele a dar un salto en una dirección y no en otra. Un salto contrario al que dieron otros autores frente al mismo vacío (Nietzsche, por ejemplo), dado que no es posible ninguna mediación para encontrar a Dios: ni pasando por el hombre para averiguar el horizonte del Ser (como Heidegger), ni reconciliando la dialéctica mediante alguna inversión que restituya lo abstracto en una filosofía o en una clase social (Feuerbach, Marx).

Con el danés, la cosa es distinta. El encuentro con Cristo es distinto.

En ocasiones anteriores abordamos esta pregunta por Dios analizando cómo reaparece con fuerza en momentos políticos excepcionales: entreguerras, fascismos, escenarios anarco-capitalistas. Es una pregunta básicamente alemana, con epicentro en la crisis del catolicismo y en la erosión institucional del viejo orden estado-céntrico romano.

Allí ubicamos a Schmitt algún tiempo atrás. Ahora colocamos a Kierkegaard. Porque mientras el jurista alemán ve en la confusión entre fronteras político-privadas y político-religiosas la necesidad de restituir un centro político bajo el amparo modélico de la Iglesia romana, en el danés esa orfandad del individuo puede recomponerse mediante un existencialismo anti-idealista que deja al individuo frente a la puerta de un cristianismo más genuino, menos artificial, menos político.

Si para el jurista de Plettenberg la pregunta del siglo XX es quién decide sobre la condición humana en el intervalo entre la primera y la segunda venida del Hijo —mientras transitamos una guerra entre secularización y sustancia vital—, para el rétor nórdico la pregunta del siglo XIX es cómo llegar a ser un buen cristiano. Un cristiano genuino. Y esa posibilidad no requiere ni de Estado ni de Iglesia.

El asedio de Kierkegaard es, entonces, de otra índole.

Nos resulta extraño afirmar con él que la Iglesia y el Estado sean máscaras pesadas que hipostasían la salvación en formas terrenas de lo eterno. Hoy ni siquiera vemos una comunión forzada entre ambas instituciones como para hablar del peligro de la cristiandad.

Pero lo cierto es que Dios ha vuelto. Ha vuelto a pesar del estallido de la unidad Bien-Poder que Schmitt veía disolverse en el ciclo pos-estado-céntrico. Y ha vuelto precisamente por eso, diría Kierkegaard.

Derrumbadas las supra-instancias religiosas o políticas, la presencia de Dios se vuelve más descarnada, más límpida, en las condiciones actuales del asedio neoliberal y sus narrativas sacrificiales de la autoexplotación. El regreso se explica en las verdaderas posibilidades de dar el salto, porque siguiendo al rétor, es justamente ahora cuando enfrentamos la posibilidad de vencer el hedonismo de la auto-satisfacción.

Todavía queda un rescoldo en el pensamiento. Pero ese pensamiento no puede recentrarse en la figura del sujeto, porque implicaría regresar al racionalismo cartesiano o, peor aún, al idealismo hegeliano.

Estamos ante otra cosa. Se necesita un abismo interior con garras para afrontarlo. De nuevo: un instante.

Es curioso cómo el último Kierkegaard coloca a la angustia y a la desesperación (cuando no a la enfermedad) como puentes entre la vida estética o ética y el momento del salto que convierte al creyente.

Si lo pensamos bien, es un camino ajeno a la metáfora de la alegría con la que Francisco sedujo a los fieles de este siglo. Sí: hay angustia en el camino del cristiano. Y la conversión paulina sigue siendo el arquetipo del impulso final.

Pero en Kierkegaard también hay una crisis: una desesperación interna que nos deja en la puerta de una relación nueva. Y esa puerta —pese a su repulsión declarada— es también una puerta política.

Cuando nos invaden imágenes de desesperación, atravesando el ciclo ético de la repetición hasta abrir los ojos y creer en Cristo, se generan condiciones subjetivas únicas. Pensémoslo de nuevo: si emigrar de la dialéctica hegeliana del Sujeto es condición para estar ante Dios, esta crisis también habilita herramientas subjetivas renovadas más allá de lo religioso insular.

La estrategia de Kierkegaard, paradójicamente, devuelve al protestantismo un problema que se creía resuelto: al criticar las narrativas universalistas y teológico-políticas, reabre la posibilidad de una politización bajo condiciones subjetivas irrepetibles.

Le concedemos al danés que, una vez efectuado el salto, es relativamente posible consumar una vida religiosa despolitizada. Quien habita lo eterno reposicionando su identidad en lo infinito puede alcanzar existencias extraordinarias.

Queda abierta, sin embargo, la pregunta por quién decide e interpreta la condición del hombre hasta la llegada del Señor: un tránsito largo, lleno de Estados, Imperios, Guerras, Mercados.

El hábitat del protestante permanece abierto: depende de la ley de este mundo —una ley política— pero vive una lucha interna por su conversión anticlerical. Esa tensión es también una posibilidad política.

Se abre un hiato cada vez que elige la fe en lugar del escándalo (diferencia esencial con el judaísmo), pero no escapa a las condiciones radicales de politicidad de su vida: se convierte en otro mientras va en camino de lo Otro.

Si lo eterno no es una cosa sino un modo de obtenerlo, las formas posibles son cada vez más imprevisibles. Y si el camino es angosto y estrecha la puerta —como dice Cristo en Mateo (7:14)—, las condiciones de los “elegidos” son más abiertas que las de los meros bautizados.

El danés intenta sortear este problema diciendo que la verdadera existencia radica en la fe, y que el salto que abre la desesperación no estará contaminado por la política. Será un salto pleno.

Pero esto no elimina el hecho de que las dos caras de la política persisten: la ruptura que critica la evangelización universal y la apertura que amplía la comunidad de fieles o conversos.

Lo que no hay, nuevamente, es una zona de intersubjetividad con pretensiones comunitarias. Es la dificultad eterna del protestantismo, desde Kierkegaard hasta hoy (pasando por Weber).

No sabemos hasta qué punto una exégesis del Nuevo Testamento permitiría sortear eso que Kierkegaard llama “cristianismo de cotillón”.

Sí sabemos, en cambio, la importancia del nuevo pacto como texto liminal en nuestra historia personal: su lectura pone en jaque la identidad pretérita.

Pone todo en juego.

Y esa es la verdad imbatible de Kierkegaard: llegar a Cristo es tomar distancia de lo actual, es abrir un juego de contemporaneidad extraña, es habitar una narrativa situada veinte siglos atrás y, sobre todo, es la posibilidad radical de distanciarse uno de sí.

Llegar a ser cristiano, buscando a Dios en la noche, es cuestionar lo dado.

Por eso era de noche, y había lluvia, o tal vez un rocío liviano, cuando la revolución anti-hegeliana tanteó sus primeros pasos hacia el patíbulo por otros medios.

Dejemos aparte que Kierkegaard no supo —o no quiso— ver que la subjetividad también se juega en un horizonte comunitario.

Será por eso que acudimos al pensamiento antiliberal del siglo XX (con Schmitt a la cabeza) para preguntarnos si Cristo puede seguir allá arriba, lejano, abriendo el diálogo interno mientras atravesamos una noche larga y lenta en irse.

Aun así, le reconocemos al nórdico su posición frente a la ilusión racionalista: señala un camino de superación sin confiar en el progreso.

Es un instante —el instante del 4 de junio de 1855— el que nos llega a manos un diciembre de 2025. Las cosas son así: no se puede hablar de teoría.

Estos son papeles de escritor, no papeles de académico. Kierkegaard lo permite.

El escritor tiene una riña con el día; quizá por eso prefiere la noche, escenario más propicio para la decisión. El cristiano es quien decide enfrentarse a una verdad que lo convoca.

Por eso hablamos de ella.

Porque era de noche, porque llovía, porque buscando a Dios en la noche, curiosamente, apareció la política.

Excelente trabajo, como Nacho ya nos tiene acostumbrados en todo lo que escribe, no pares, no tenes techo

Grande Nacho seguí asi..

Genio

Abrazo enorme